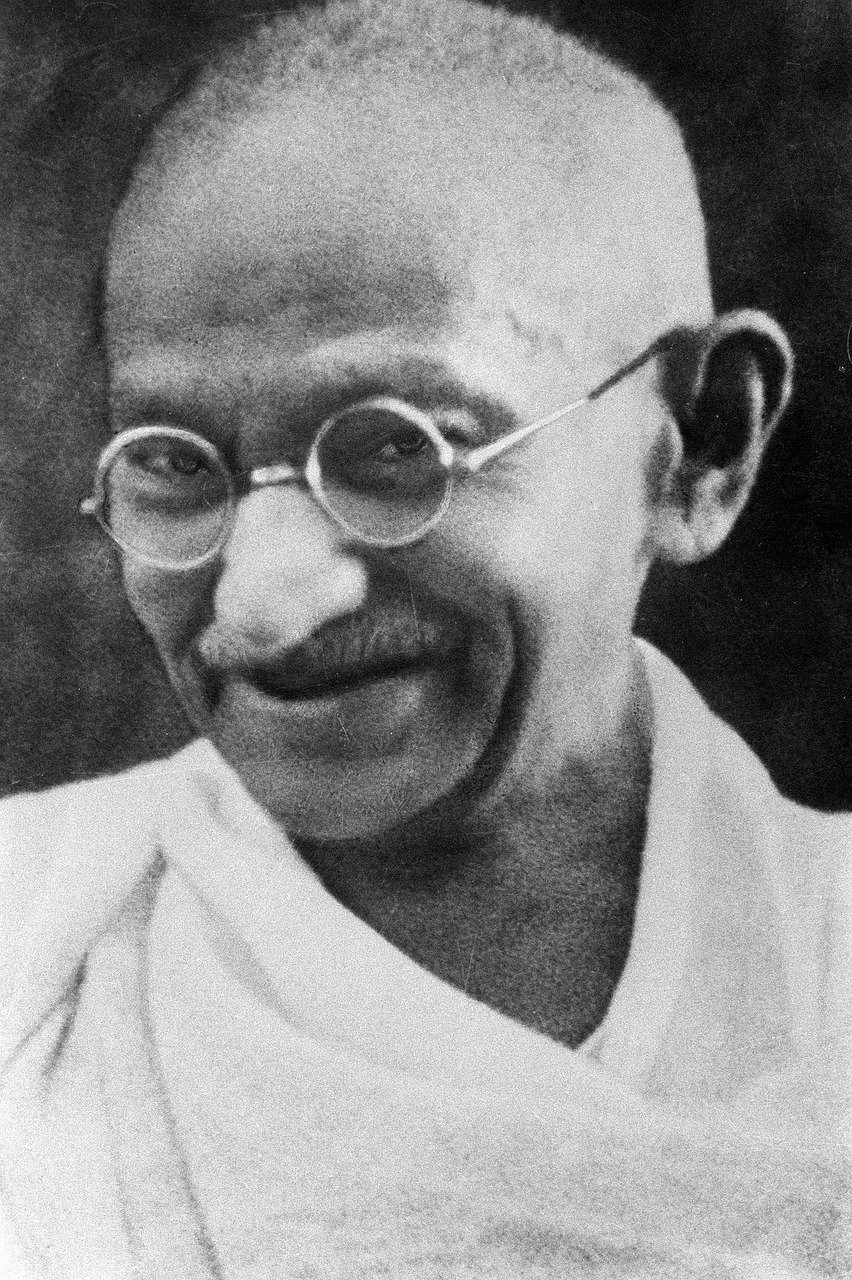

聖雄甘地的故事:真理的實驗和非暴力抵抗

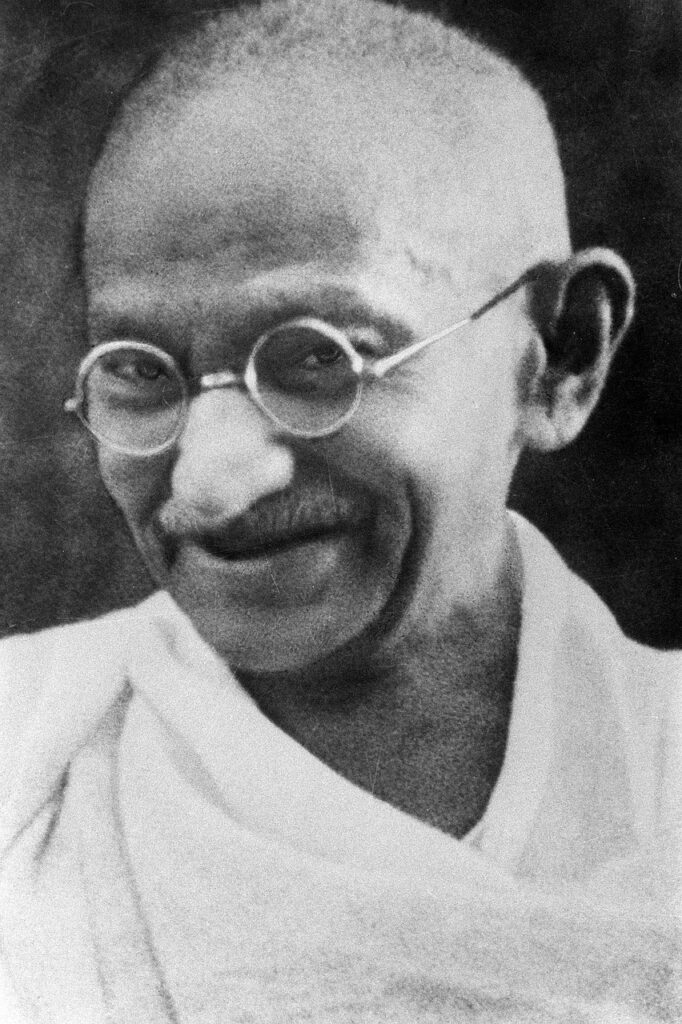

印度的國父甘地(Mohandas Karamchand Gandhi, 1869-1948),1869年10月2日出生於印度西部的博爾本達爾(Porbandar,現屬於古吉拉特邦),他的一生正是印度獨立運動風起雲湧的時候。在甘地的獨立運動之路上,他一生絕食了18次、入獄15次,只為實踐他的非暴力不合作運動(Non-cooperation movement),他也因此被尊稱為「聖雄(Mahatma)」。

雖然甘地並非完美無瑕,不過他的非暴力理念深深影響了後來的民權人士,包括曼德拉(Nelson Rolihlahla Mandela, 1918-2013)、馬丁.路德.金恩(Martin Luther King, Jr., 1929-1968)等等。由於他的國際影響力,他的生日10月2日也被聯合國大會訂為「國際非暴力日(International Day of Non-Violence )」,以激起全球大眾對「鞏固和平、容忍、理解和非暴力文化」的重視。

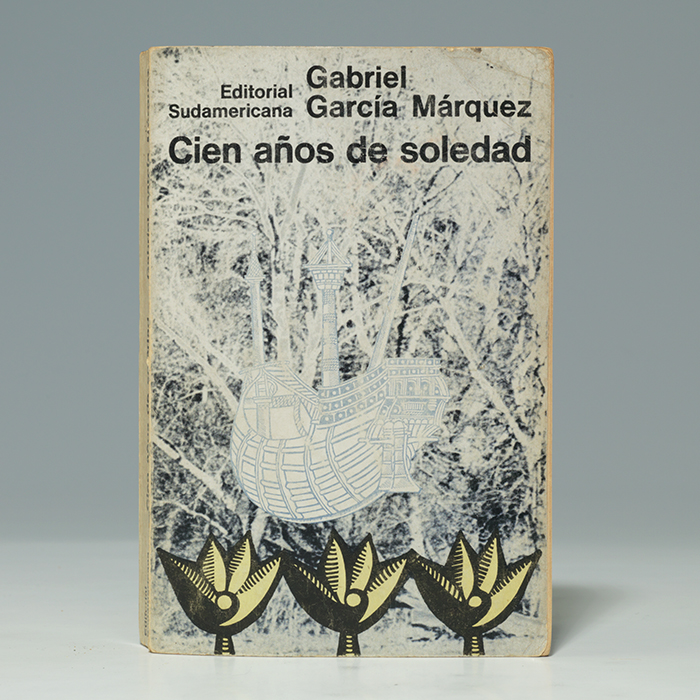

本文將以《我對真理的實驗:甘地自傳(GANDHI: An Autobiography. The Story of My Experiments With Truth)》透過他頗為真誠的回顧自己的出生、成長,重探聖雄甘地的前半生。

Source: 博客來

甘地的少年時代:平凡又有點叛逆

甘地的家族是商業有關的階級,不過祖輩開始就在各邦擔任首相,甘地的父親也先後在二個土邦擔任過首相,因此甘地認為他父親是「具備豐富的實務經驗,足以解決最複雜的問題,還可以指揮上百人」。

甘地的母親是非常虔誠的人,每餐必禱告、每日必去毗濕奴神廟參拜,若是許下誓言,即使生病也會遵守節食的誓言。這樣的德行對日後的甘地影響深遠。

至於甘地的求學階段,「沒有特別值得記述的地方,只是一個功課普通的學生而已」,不過「印象中我對老師和同學都不曾撒過謊」,只是「我總是害羞,拒絕與人為伍,書本和學校課業是我唯一的朋友」。感覺起來他在校園也不算是活躍的人物。

甘地13歲就結婚了,後來他覺得「強迫年輕人過早踏入婚姻,根本是不符道德的荒唐安排」。因為印度教徒對婚禮的重視,新人父母會花數月籌備,所以家族長輩在籌備心力和成本考量下,決定讓13歲的他和二哥、堂哥同時結婚,於是三人的婚禮一次辦妥。當時甘地對婚禮的看法,「只覺得每一件事都是理所當然、合宜、令人喜悅的,而且也迫不及待想結婚」;不過當時的習俗是「父母不會讓年輕夫妻單獨在一起太久,小妻子有一半的時間都待在她父親那兒」。

Source: Pixabay

這時候甘地交了一位朋友,這位朋友以改革、強身健體的原因說服他吃肉,幾經掙扎後他嘗試了幾次,後來是因為對母親不誠實的心裡煎熬,讓他放棄肉食的嘗試;這位友人也曾經帶他光顧妓院,雖然什麼也沒發生,「那時我差點就栽進罪惡的淵藪,但無比慈愛的神在緊要關頭將我喚醒」,只是甘地本人也認知:「從嚴格的道德看來,這種情況應視為道德墮落,因為就算最後什麼都沒發生,肉慾還是存在」。

此外,甘地也因為吐出煙霧很好玩而抽菸,偷僕人的銅板去買菸,甚至於事事受限長輩的同意與否,這種無法獨立自主的難受感讓他和一起抽菸的親戚覺得痛苦,二人還嘗試過服用某種有毒植物的種子自殺,只是當下冷靜後發現「依賴長輩總比自殺好」,他們放棄自殺的念頭也戒了菸。

甘地於1887年通過大學入學考試,「但我發現自己完全不能融入。每件事都很難,教授上的課我完全跟不上,更別提出聽出興趣來了」,所以一學期之後他就回家了。

家族的朋友建議他可以去英國念書,在經過一番討論和籌錢,以及向宗教導師立下不沾酒、不碰女人、不吃肉的誓言後,甘地終於如願可以啟程赴英留學了。只是還有一個小波折,因為之前沒有吠舎階級的人去英國,社群因此召開種姓會議,主持會議的遠親認為遠行會改變宗教信仰,開始喝酒吃肉,對種姓社會來說是不妥的;只是甘地仍堅持要去英國留學,於是遠親將他逐出種姓社會,表示他是賤民,親族都不應幫助甘地。

雖然被階級驅逐,甘地還是出發前往英國了。

Source: Pixabay

甘地人生的轉折:南非的律師工作和投入政治活動

留學英國期間,他除了修習律師所需知識外(有趣的是,當時的律師資格考其實不算嚴格,修完三年的課程後,分別通過95-99%合格率的羅馬法考試和75%以上合格率的普通法考試),也閱讀了宗教經典,並且從一些相關書籍的啟發,審視自己內心後,堅定了他的素食信念,也啟發他日後推廣素食的志業。

Source: Pixabay

甘地於1891年6月10日取得律師資格,二天後便啟程返印度了。只是「取得律師資格容易,但當執業律師很難」,因為沒有實務的經驗,加上甘地對印度法律的不熟悉,這些都加深他返印度當執業律師的難度,因此在家鄉勉強撐了一陣子之後,恰好知道熟人在南非有訴訟案需處理,所以甘地便前往南非了。

剛抵達南非一週左右,甘地搭乘火車時,因為他的膚色,即使他買的是頭等車廂的票,也被要求去行李車廂,因為他不願前往,他便被推出火車了。其他人也有類似的經歷,無論身分、地位,只因為膚色便可能被站務人員或白人乘客刁難。

不僅如此,某省還公布了對亞洲人和有色人種頗嚴苛的法令,像是付人頭稅、不得持有土地、不得行走於公共人行道上等等。由於種種情況讓印度人生存不易,這些無論是親身經歷或他人轉述,使得甘地「益發認真思考改善此一情況的解決之道」。

1893年他們決議對選舉權法案提出抗議,並遞交請願書,強調印度人在納塔爾當地應該有投票權,雖然最後法案仍通過了,但是這也讓當地印度人了解:「我們是不可分割的生命共同體,爭取政治權就跟爭取貿易權利一樣是每個人不可推卸的責任」。

結果雖不盡如人意,不過甘地在這些過程中也體會到:我這一生對真理的堅持教會我欣賞妥協的美感,在日後的人生中,我更發現這便是「非暴力主義」的核心精神。採行非暴力抵抗的作為有時可能會對我的性命造成危險,或引發朋友的不滿,但由此而追求到的真理卻堅比金石、燦若春花。

南非有來自印度不同區域的人,他們也有基督教、伊斯蘭教、印度教和瑣羅亞德斯教的信仰,與這些不同朋友的往來,也讓甘地「終身感激他們喚醒我內心對宗教思想的追求,也將永遠珍惜和他們相處的回憶」。

甘地在南非發行《印度輿論(Indian Opinion)》的報紙,除了入獄的時間外,每期都會有他的文章見報,「若無《印度輿論》,非暴力運動可能發動不了。讀者們不單單是為了閱讀非暴力抵抗的詳實報導,也是為了更瞭解印度人在南非的處境」;他也開辦了農場,「以手工勞動謀生」。

南非的經驗,讓他的非暴力抵抗思想萌芽。

從尋求合作到追求獨立:非暴力抵抗和不合作運動的萌芽與實踐

在1915年時,甘地回到印度。他創辦了接受賤民/不可接觸者階級入學的學校,即使過程中遇到不少考驗;他也深入農村,改善如比哈爾邦的佃農狀況,並在三巴朗辦學、改善當地衛生條件。只是最後因為甘地忙於其他的牛隻復育和解決勞工紛爭等工作,未能趕回三巴朗,學校也就關閉了。

甘地協助當時歉收的凱達地區的農民,請求停繳一年的稅負,只是政府不能接受,於是甘地力勸農民進行非暴力抵抗,向他們解釋非暴力的原則。這場抗爭也引起群眾的注意。這次的經驗讓甘地知道:「文明是非暴力抵抗最困難的部分。這裡的文明並不是指表現於外的輕聲細語,而是發自內心的溫柔,對敵人懷抱善意。從事非暴力抵抗的人,一言一行都必須展現此等襟懷」。

第一次世界大戰爆發時,甘地和其他領袖受邀至德里參加戰爭會議,英國總督希望甘地支持募兵,甘地也向政府表達他將在會議中以印地語發言來表達立場,基於「與大英帝國站在同一邊,加入戰爭,從中接受鍛鍊,並且學得能力,以抵禦戰爭的殘暴」,選擇加入救護隊。不過,甘地支持募兵的態度也引發了不少批評。

據徐國琦教授於Asia and the Great War: A Shared History(Amazon書籍資訊)所述,一戰時,亞洲僅有印度和越南人直接投入作戰,總計約120萬的印度人在法國、埃及和美索不達米亞(Mesopotamia)前線與英軍共同為帝國而戰,其中80萬人是負戰鬥任務的軍人。在軍人之後,則是支援前線的工人,不僅是人力,南亞次大陸亦提供龐大的物資和經濟援助。

Source: Pixabay

對甘地等政治人物而言,他們不過是希望藉由如此的協助,換取印度自治的權利。

在他1922年3月在被控反政府時陳述:「我第一次在南非與英國當權者接觸的經驗並不愉快,我發現我身為人類與印度人,但卻毫無權利。更正確地說應該是,我發現因為我是印度人,所以沒有人權」,當時甘地認為:「這種對待印度人的方式是這個體制的贅瘤,帶這個體制在本質上主義還是良善的。因此我發自內心真誠地與政府合作」,無論是響應募兵或其他舉措,但是戰後發生的種種,讓甘地與許多人都改變了態度。

一戰結束後,英屬印度政府的態度,卻是打算通過羅拉特法案(Rowlatt Act),讓政府有權將任何危及政權的嫌疑人逮捕入獄。甘地認為當時的英屬印度政府,「只有對方真正睡著時,你才能夠喚醒他;若對方只是假裝睡著,你怎麼叫也不會有效果」,即使各界的反對,政府只是想要快速通過這個法令。

1919年3月18日羅拉特法案通過,甘地呼籲各地在4月6日罷工絕食以對,「當天整個印度從南到北、從城鎮到鄉村,百工通過停業」。只是接下來一週許多地方陸續出現騷亂,暴力行為出加劇致英、印雙方皆有死傷,4月13日更爆發了阿姆利則慘案(Jallianwala Bagh Massacre/Amritsar Massacre)。政府對人民的暴行改變了不少人對政府的態度,半年後甘地終於可以進入當地時,國大黨另外成立非官方的事件調查委員會,「我越深入調查政府對人民所做的暴行,就越瞭解政府暴虐的一面與官員喜怒無常的獨裁作風」。

對於各地的騷亂,甘地承認:誤判情勢,鑄下喜馬拉雅山一般的大錯。因為群眾們還未能完全了解公民不服從的內涵,以致暴力行為出現。「我們對非暴力抵抗者的要求不僅止於此,他必須自願且自發地遵守規定,並且經過思考後出於意志加以遵守。他必須認為守法是神聖的職責。唯有小心翼翼地守法,他才能公正判斷良法與不公義法律的差別。能做到這一點,他才有權利在特定環境下針對某些法律進行公民不服從」。

大約在此時,甘地受邀參加印度教徒與穆斯林的聯合會議,該會是要「討論基拉法特內部紛爭帶來的新局勢,以及印度人與穆斯林究竟該不該參加和平慶祝活動」,會議中甘地首次使用「不合作」,因為「若想對抗政府,唯有停止與政府合作」。之後不合作運動的字眼開始被廣泛使用,而這個概念也化為實行,在日後的獨立運動中扮演要角。

甘地也正式加入印度國民大會黨(Indian National Congress, INC; 簡稱國大黨),他首要的任務是為阿姆利則慘案建造紀念館,也募到足夠的基金,只是「印度必須面對的問題是:蓋什麼樣的紀念館,才能讓印度教徒、穆斯林或錫克教徒高興」;另一個任務是修訂黨章,「我對這份修訂章程感到相當自豪,也認為這份章程足以顯示我們具備了自治能力。這份工作可說是我與國大黨政治淵源的開端」。

另一個重要活動是甘地發動自製棉布,也就是抵制外國貨運動。他的目標是「身上穿的布料必須是自己親手織成」,因為「任何能幫助印度擺脫貧困的事物,都算是建立起一種自治」,且還能協助婦女就業,所以甘地設法尋找原料、紡車、學會紡紗。紡車與甘地也成為日後他的重要形象之一。

在國大黨那格普爾年會上,全體通過不合作運動的決議,也通過了:印度教徒與穆斯林合作、廢除不可碰觸者階級、自製棉布等決議。「而國大黨也因為推廣自治棉布運動,與印度貧苦大眾建立起深厚的聯繫。至於基拉法特的不合作運動,則是國大黨促進印度教徒與穆斯林合作的一次嘗試,深具實質意義」。

為什麼甘地會成為政治領袖呢?

他在自傳中也解答了:「對人生任何一個面向都不能置身事外,這就是我在追求真理的道路上投身政治的原因。我可以謙卑但充滿信心的說:那些侈言宗教與政治無關之人,根本不明白宗教的真諦」。不過,這樣的觀點,並不是人人都能理解、接受,就連尼赫魯(Jawaharlal Nehru, 1889-1964)在他的自傳也坦承甘地的有些觀點令人費解。

小結:真理的模樣和坦蕩的自傳

甘地說他的自傳的每章、每頁,是為了向讀者證明「實現真理的唯一途徑,就是透過非暴力的作為」,而他的人生經驗也向自己證明了:「如果想見到真理的全貌,唯有完全落實非暴力才可行」。

我看完甘地的自傳,會覺得甘地在自己的自傳中頗為坦承,包括關於自己各種飲食、療法的試驗,以及對欲望的看法和之後決定禁欲的心路歷程,甚至於他為人夫、人父的作法。

我覺得以現代的角度而言,他對偏方和家庭角色的態度其實都非常有時代特色,他在家中權威的角色,而他的孩子在他對於經驗傳承的堅持下,加上甘地後來忙於公眾事務,也沒有完整的受到甘地想教授的完整文科教育,其實也未能在學校接受教育。這方面難以定論好或不好,他的作法確實反映了當時的某些思維。

綜觀甘地的一生,其實他出生時印度起義(1857-58年)才結束沒幾年,蒙兀兒帝國正式告終也才沒有多久,至於首位加冕為印度女王的維多利亞女王(1876年),這也是發生在他童年的事。

在英屬印度的時期,其實也是印度獨立運動蓬勃發展的時候,他在家鄉、英國和返回印度各處的種種經歷,一點一滴都積累成甘地這個人,也許不盡完美,甚至有些想法和作法讓人不禁覺得矛盾和奇怪,不過這也就是真實、坦蕩的甘地。

「一個人若不能出於自己的意志把自己放在最後,就無法獲得真正的解脫。『非暴力』正是最極致的謙卑」。

他的理念仍持續影響後來的人。

《我對真理的實驗:甘地自傳》書籍資訊及購買連結:博客來 / 讀冊 / 樂天Kobo電子書