甘地是怎麼死的?印度獨立運動和甘地紀念館

甘地親筆撰寫的《我對真理的實驗:甘地自傳》其實只寫到1920年代,因為是分別於1927、1929年出版上下集,因此本文將以美國記者眼中的甘地,以及新德里甘地紀念館(Gandhi Smriti Museum )的參觀心得,試著呈現甘地生命中最後的時光。

美國記者威廉.夏伊勒(William Shirer, 1904-1993),這位1934-1940派駐在德國,親歷了納粹的崛起和發展,後來寫出了《第三帝國興亡史(The Rise and Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany)》,也是了解納粹德國必讀書單之一,他在赴德之前是《芝加哥論壇報(Chicago Tribune)》於1930年8月起派駐在印度的記者,負責撰寫印度獨立運動相關報導。

夏伊勒從甘地身上學習到的智慧,幫助他度過人生之後的跌宕起伏。後來這段和聖雄相處的回憶,他寫成了《甘地與我(Gandhi: A Memoir)》(讀冊書籍資訊),紀錄下這段印度邁向獨立之路和甘地的關係:「他的審判、定罪、判刑,都是通往革命與印度獨立這條路上的轉捩點」。

Source: 讀冊

甘地與我:1931年美國記者眼中的甘地

為什麼夏伊勒會採訪甘地?報導他的非暴力抵抗呢?因為甘地越來越有名了,「這十年來,他一直領導著有史以來最奇特的革命。他發動井然有序、高度自律的非暴力公民不服從運動,想將英國人趕出印度,為祖國爭取獨立。他用和平非武裝消極反抗來對付英國人的槍砲、刺刀與棍棒」。

才抵達印度沒多久,夏伊勒便親眼見證這場非暴力的革命:「我看到了數千名男女,坐在人行道上,拒絕解散,等著無可避免的悲劇發生:遭英國人率領的軍警用棍棒毆打。群眾遭到殘暴的毆打後,被人用貨車送到監獄。那景象實在令人作嘔。不過群眾嚴守非暴力的紀律,著實讓我大感驚奇。那是聖雄甘地的天賦才幹教導他們的。他們不還手,除了護住臉部與頭部,也不進行其他的自我防衛,任憑棍棒毆打」。

1931年2月22日,夏伊勒與甘地會面,當時他剛出獄,因為不過就是在一年前的1930年3月12日,甘地號召78位追隨者一起跋涉到320餘公里的海邊,打算用海水來製鹽,這是要公然違反英屬印度政府不能私自製鹽的規定。甘地成功了,接下來「一夕之間,全國都被喚醒了。成千人,接著上萬人,蜂擁到印度的漫長海岸製鹽,公然挑戰政府。大城市的街上舉辦大規模遊行,有人在遊行中大量販賣非法製得的鹽。不久後就擴展出其他類型的民眾抗議行動,特別是抵制英國商品的抗議行動。國大黨組織了大規模的抵制英國商品行動」。

這場「食鹽長征(Salt March)」,「這項曾被許多人嘲笑的行動,點燃了印度百姓的願景,讓他們走向通往獨立的道路,而且聖雄相信,自己會在有生之年走到這條獨立之路的終點」。

Source: Pixabay

只是在抵達印度獨立這個終點以前,是無數次的監禁和釋放。

即使獨立之路充滿荊棘,甘地的號召力越來越強大,夏伊勒對甘地的印象是「眼前這位是世上最溫和謙遜的人,談吐溫文和善,不帶自負,完全不會裝腔作勢,不會想要讓極度敬畏他的聆聽者印象深刻」。

他也觀察到甘地的一項特質,「這項特質就是聖雄掌握細節的能力,他這項能力實在令人嘖嘖稱奇。他不僅要談判整體解決方案,還堅持在諸多細節上討價還價」。

當時甘地正和時任的印度總督爾文勳爵(The Lord Irwin)協商中,1931年3月5日,甘地與時任的總督爾文簽訂了協議,「這同時是印度革命與大英帝國國務的轉捩點」,雖然甘地在協議中做了不少讓步,不過「英國人首次被迫和印度領導人平等對談」,也是「英國人首次承認,甘地代表著大部分印度人對自製的嚮往與渴求;從今而後,英國人得認真應付甘和他所領討的印度國民大會黨。……從今而後,問題不再是英國人是否願意准許印度獨立,而是英國人如何以及何時讓印度獨立」。

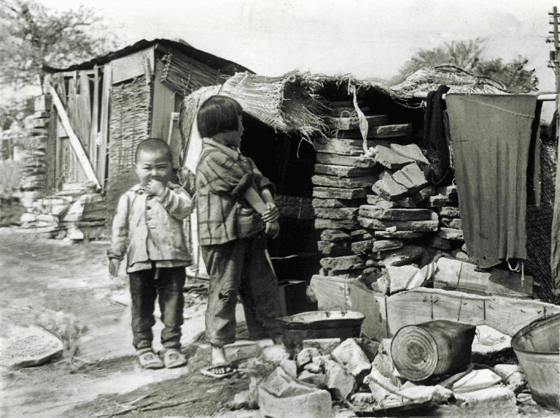

只是大部分的英國人似乎都還不了解、或許也不太願意去了解真實的印度。為了躲避德里的酷暑,西姆拉(Shimla)是英屬印度政府官員的夏都,這裡被打造成歐洲的樣子,他們一年有七個月的時間在這裡辦公。甘地相信,「唯有走出德里、孟買和其他城市,才能認識真正的印度,才會看到無數村莊內,有數量驚人的印度人飢腸轆轆、衣衫襤褸,生活在簡陋的屋子中,從黎明到天黑,都在附近被烈陽烤焦的田地上辛苦工作,拚了命想從貧瘠的土壤中取得一些食物」。

Source: Pixabay

夏伊勒和甘地跑了一些深入農村的行程,搭乘火車移動時也看到了聞風而來、只為一睹甘地容顏的民眾;「在那幾天,我與甘地更親近了,更深刻了解他的細膩思維、複雜性格和天賦才幹。我也首次親眼目睹他掌握印度百姓的巨大力量,不過我覺得這股力量很神秘。甘地所到之處都有許多百姓聚集,大部分的人都是目不識丁、衣衫襤褸。他和這些百姓存在著某一種神奇的互信關係,因此在百姓眼裡,他就像眾人共同凝聚而成的良知」。

「甘地也了解,這種溝通是雙向的;他將訊息傳達給百姓,百姓則以某種力量,讓他增強信心與決心,持續為百姓爭取自由」。

重返英國:印度獨立運動的挫折

在甘地與印度總督協商期間,夏伊勒曾問過甘地,「你相信英國人會信守承諾嗎?」,甘地回答:「我本來一直都相信英國人──但在1919年改觀了。發生在旁遮普的阿姆利則慘案和其他暴行讓我改觀了。而且後來沒有再發生任何事能讓我重新相信英國人,尤其是最近這十個月內」。

1931年9月底,甘地前往英國參與圓桌會議,「現在他是聞名全球的人物了。倫敦人從沒見過這個奇怪的人:走在街上卻只穿腰布,在瘦削的肩頭上披著手紡的舊披巾,來抵禦秋天的寒氣;對所有歡迎他的人露出燦爛笑容;不斷宣揚愛與非暴力」。

Source: Tseng拍攝

他到英國,「我是代表著無數沉默、飢餓的百姓來爭取自由的」。他在會議上向無數的英國官員表達英國應該立即停止統治印度的立場,他也清楚英國下議院議員是印度獨立與否的關鍵「因此充分利用與下議院議員見面的機會,他對議員們再度強調,相較於受奴役卻難以控制的印度,獨立的印度對英國與大英國協比較有益」。

無論甘地說了許多振奮人心的話、提出強而有力的論點,會議期間與許多官員、人民會面,只是「顯而易見,英國人的策略就是要避免正式承諾印度自治」,甘地也努力與穆斯林代表達成共識,但在英國運用影響力的狀況下,雙方始終未有共識。會期結束的時候,他並未在解決族群問題和英國政府讓步二大議題上取得成果。

當時的英國首相麥克唐納(James Ramsay MacDonald, 1866-1937)說:「若他們無法先解決歧見,政府什麼也給不了。……在適合的情況下,政府才會提出最後的議案,現下英國政府打算繼續治理印度。我們已決定要改善印度政府,讓它符合我們的理想,朝自由發展。因此若你們無法改善現況,英國政府會採取行動」。當時的英國面臨英鎊貶值而不得不放棄金本位制、海軍叛變、內政未取得共識等衝擊下,對於放手讓印度自治、獨立,顯然並非首選。

甘地知道他還要繼續努力,在倫敦與夏伊勒告別時,他說:「我們得讓西方更了解我們。我告訴過你了,這是我這次在倫敦學到的其中一課。你幫了不少忙」。

甘地在當年12月底返回印度才一週,還沒再次發起任何不合作運動,便又被逮捕入獄了,「他在幾個星期前才受英王之邀,到倫敦的白金漢宮作客飲茶,現在卻再度受英王之邀,住進浦那市的葉拉達監獄這個熟悉的住所」,接著其他國大黨成員也陸續被逮捕,國大黨被宣布為非法組織。

後來的時光,甘地便是在自由、監禁中交替而過。因為英國人未釋出權力,他暫離政壇,全心投入農村的建設計畫,改善鄉村環境、衛生,並推廣教育,以改善農民的生活。

1939年時以歐洲局勢詭譎、二戰烽火將起為契機,甘地重返政壇,亦持續撰文表達他的看法,只是某些看法,就夏伊勒所言「他根本不了解納粹黨極權政體的本質」;1939-41年,甘地沒有發起不合作運動,「因為他拒絕用暗箭傷英國人(但他也沒有協助作戰)」,也拒絕了印度參戰則可獲得印度人在總督府內的代表權和戰後成為自治領的提議,後來在1942年8月,他發起要英國人退出印度運動(Quit India Movement),結果他和許多國大黨人皆被逮捕,各地暴力衝突四起。

Source: Tseng拍攝

面對各方的壓力,英國政府終於妥協釋放了甘地,1944年5月6日是甘地出獄的日子。「那是他人生中最後一次坐牢。他在英國人的監獄待了將近六年半:在印度被關了2089天,在南非被關了249天」。

甘地的最後時光和「我們生命的亮光已然消逝」

一戰讓羅曼諾夫王朝、奧匈帝國和德意志第二帝國結束,二戰也對英國造成劇烈的影響,英國政府只能放手讓印度獨立,末代總督蒙巴頓勛爵試著在各方堅持下,確定形式和時程,以完成權力移轉。

甘地在南非的經驗,知道「在印度教徒—穆斯林團結一事上,我的非暴力原則會受到嚴酷考驗,而這個問題也將是我非暴力實驗最廣闊的天地」。後來成為巴基斯坦國父的真納(Muhammad Ali Jinnah, 1876-1948),一開始與甘地和國大黨的目標一樣,致力於達成印回協議和印度獨立,後來他覺得要建立一個穆斯林國家,在他的堅持下,印度獨立的同時,巴基斯坦也成立了。

Source: Tseng拍攝

如同夏伊勒說:「歷史本來就充滿矛盾。真納原本是最反對宗教的,但卻為了建立謹守宗教律法的回教國家,變成極度激進、毫不妥協的宗教狂熱分子。全印度最篤信宗教的甘地卻堅決建立政教分離的印度,希望包容所有宗教,希望印度的憲法與政府對所有宗教一視同仁」。

事實上,關於甘地的宗教觀,甘地在自傳中提到他讀過各家經典,他也鼓勵身邊的人去讀不同的宗教經典,夏伊勒和甘地談過宗教信仰,「甘地雖然是虔誠的印度教徒,但他曾解釋,他的信仰其實融合了他自己的宗教和其他宗教的精隨:他喜歡佛教的宿命論;也喜歡回教訴求的兄弟情誼;他最喜歡基督教在《新約聖經》中所啟示的教義,但他無法忍受《舊約聖經》」。

獨立前夕宗教衝突和難民潮隨之湧現。夏伊勒觀察到當時的甘地:「他畢生教導與實踐的非暴力,雖然成功打敗英國人,但此時卻毫無用武之地。從英國人手中獲得自由時,非暴力的理念竟無法讓同胞化干戈為玉帛,當他發現這一點時,心如槁木死灰」。

最終的印巴分治,即使甘地不願意,其他國大黨領袖為了自由的印度妥協了,這也讓甘地覺得被孤立了,「我現在是獨自在黑暗中掙扎」;當年他的壽誕,他說:「為什麼祝賀呢?不是應該弔唁嗎?以前不論我說什麼,群眾總是奉行,現在我說話沒人聽了」。

1947年8月15日印度獨立了,不過印巴分治方案對印度教民族主義者來說,是不能接受的,因為他們想要完整的、獨立的印度,而不是割裂部分土地以成立伊斯蘭教國家巴基斯坦。

甘地人生最後的144天,在宗教衝突中他二次透過絕食以遏止情況加劇,促成各方和解。那時候他便是居住於現在新德里的甘地紀念館中,這是他的追隨著Ghanshyam Das Birla(1894-1983)的豪宅。

他簡樸的臥室和一些生活用品,現在都還陳列其中(見如下照片)。

從他的臥室到花園中,沿著地上的腳印可以一同走過他在1948年1月30日傍晚的路程(見如下照片),當時他正前往和群眾一起進行的夜禱會(據夏伊勒所述,參與者不分信仰,會公開吟誦《薄伽梵歌》、《新約聖經》和《可蘭經》等印度教、基督教和伊斯蘭教經典),只是才剛抵達活動地點的亭子內,印度教民族主義者高德西(Nathuram Vinayak Godse, 1910-1949)便近距離對甘地開槍,甘地倒地不起,隨後被宣告死亡。

尼赫魯在當晚透過廣播向群眾說出這個令人傷心的消息:「我們生命的光亮已然消逝,幽暗遍布各處(The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere )」,不過「照耀這片國度的光芒,並非尋常之光。這道光多年來普照大地,未來亦將長存不息。即便千年之後,這道光輝仍將閃耀於此,不僅被世人所仰望,溫暖亦將撫慰無數心靈。因為這光芒所代表的,不是轉瞬即逝的過往,更是生生不息的永恆真理,時刻提醒我們正道何在、糾正錯誤,並帶領這片古老的土地走向自由」。

埃德加.斯諾(Edgar Snow, 1905-1972)這位於1936年首位造訪中國共產黨的陝甘寧邊區、撰寫了《紅星照耀中國(Red Star Over China)》的西方記者,那段期間他正好在印度訪問甘地,甘地被暗殺時便在附近目睹了一切。

斯諾寫下了The Message of Gandhi:「我對那晚的記憶是,那一刻的驚駭真的是筆墨無法形容。男男女女悲痛欲絕。……所有人是在哀痛自己失去了一位朋友,每個人都是在為自己憂傷,彷彿每個人原本一直以為會永遠存在心中的私密寶物被命運奪走了。……聖雄身上有面鏡子,人人都能在那面鏡子中看見美好的自己。當這面鏡子破碎後,人人都感覺心中那個最美好的自己,可能會隨之永遠消失」。

小結:獨立之後的印度失去了甘地

甘地始終相信,他會在有生之年見證印度獨立。

確實他見到了,只是沒能完全以他想要的形式。

所以甘地帶領印度走向自由,只是獨立之後的印度失去了甘地——大家的巴布(Bapu),唯有甘地的精神和理念永存於世。

以前對不合作運動、非暴力抵抗的認識,就是歷史課本中出現的名詞,然後和甘地有關。不過透過夏伊勒的觀察,才知道原來這樣的概念和抗爭的形式,在當時是多麼特別的存在!就連現在回顧當時的氛圍,能達成這樣的成果確實也是不可思議。

尤其在衝突仍未歇止的現在,他的非暴力理念相當獨特且珍貴。

甘地紀念館(Gandhi Smriti Museum )參觀資訊:

地址:Google Maps

開放時間:週一閉館

門票:免費

相關行程:klook