印度之旅:E. M. 佛斯特筆下1920年代的印度

你去過印度嗎?你的印度之旅是什麼模樣呢?

我的印度之旅讓我看見了一言難盡的印度,也讓我更想了解印度,更好奇印度芒果的滋味——這個許多印度人說是比台灣芒果美味的水果!

印度之旅和印度芒果

印度的國果(National Fruit)是芒果。

學者李潔珂(Jessica J. Lee)在《離散的植物(Dispersals: On Plants, Borders, and Belonging)》中寫到了芒果,這個據說源自於喜馬拉雅山區,在人類於野外採摘多次後,在印度和東南亞地區被馴化,成為這一帶最早被人類栽培、食用的水果物種之一;後來隨著人類的遷移,芒果遍布全世界,對許多遷徙者而言,芒果不僅是甜蜜蜜的滋味,還承載了不同的家庭、家族的回憶。

芒果Mango的稱呼也呼應了遷移史,因為葡萄牙人的足跡在喀拉拉和馬來半島,最初馬拉雅拉母語的Maanga,變成了葡萄牙文的Manga,後來又成為了英文、西班牙文和德文的Mango。

Source: Pixabay

她提到芒果的熱帶意象,也被運用在不少小說內,在《印度之旅(A Passage to India)》中,「芒果這個東方化的物品是故事緊抓不放的」,它是豐饒,也是痛苦的象徵,因為「芒果可以在英國打造印度,就像殖民者在印度打造出英國那樣」。

這是李潔珂看到的芒果和遷移、語言、文化的複雜故事。

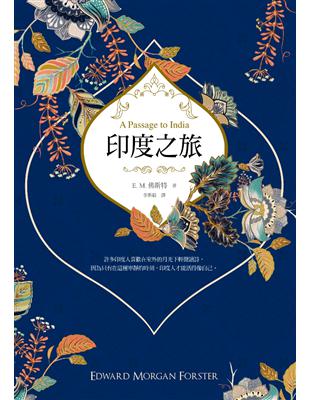

以芒果為起點,接下來是和旅遊心得無關,E. M. 佛斯特(Edward Morgan Forster, 1879-1970)在小說《印度之旅》呈現的1920年代的印度眾生相,這本1924年出版,佛斯特第二次遊歷印度後的創作(佛斯特分別於1912年、1921年和1945年前往印度),獲得布萊克小說紀念獎,後來也翻拍成同名電影。

小說圍繞在印度穆斯林阿吉茲醫生、英國官員朗尼,還有他的媽媽摩爾夫人、未婚妻奎斯特小姐,以及其他英國人、印度人彼此之間,刻劃了殖民和被殖民者複雜的態度,彼此之間若即若離的交流、融合,還有衝突與對立。

抵達:什麼是真實的印度?

故事發生在虛擬的尚卓拉波城(Chandrapore),這裡著名的景點是馬拉巴岩洞(Marabar Cave)。這是人們口中的貧乏之城,沒有吸引人的地方,「人們放眼望去所能看見的一切,盡是卑微且單調的事物」,而居住在這裡的英國人,他們聚居於視野遼闊的高地上,附帶小陽台的平房筆直排列,「英國人的國民住宅區基本上不屬於尚卓拉波城的一部分,它們彼此之間的連結,只有覆蓋著大地的天空」。

Source: Pixabay

棋盤式整齊劃一的街道,這也是殖民城市特色之一。英國人在印度打造出了家鄉。

「當阿吉茲進入這個乾淨整齊的地區時,心裡突然萌生一種失落感。這個地區的道路都是以領軍勝戰的英國將軍命名,而且每一條路彼此垂直相交,看起來就像一張由英國撤放在印度的網。阿吉茲覺得自己已經為這張網所困」。

剛剛抵達印度的奎斯特小姐想要了解真實的印度,她問在印度待了一陣子的英國人,「請問我們如何才能看見真正的印度?」,但是對在印英國人而言,這是沒有必要的想法,「你居然想認識印度人?這真是一件新鮮事!讓我告訴你一件事:那些印度人認識你以後,就不會再尊敬你了!」

但是她還是想了解印度,看見真正的印度,不然日子就算過了下去,雖然「她將每天看見印度的各種色彩,包括:早晨飛過天空的鳥兒、人們棕色的長袍、白色的頭巾、紅藍色的神像──也將每天看見印度看見印度的脈動,只要市集裡的印度人還在、在水池沐浴淨身的信徒也還在。她只需要坐在馬車裡,就可以輕易看見這一切,然而形成這些色彩與脈動的力量,將會離她越來越遙遠。到時候她只能看見印度的表象,看不見印度的精神」。

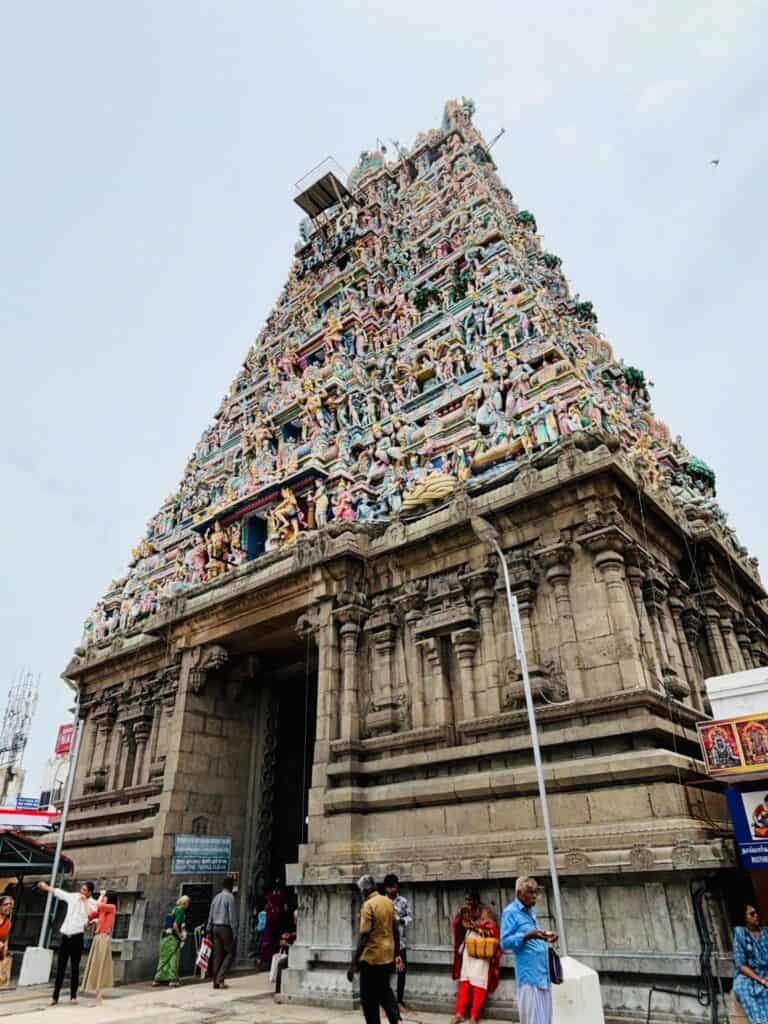

Source: Tseng拍攝

不過這樣的好奇只是引來其他英國人的側目,因為他們的經驗讓他們覺得看透印度人的本性,所以要和印度人保持距離,當然這樣的態度在初來乍到的人眼中不算是友善了;奎斯特小姐不想要變成這樣的旅印英國人,「那些人抵達之後,或許和她吃著同樣的食物,也和她存有一致的想法,並同樣遭受表面看似幽默的冷落對待,一直等到他們習慣這裡的一切,然後輪到他們以同樣的方式去冷落其他人」。

摩爾夫人也覺得,「英國人到這片土地,就應該要與印度人好好相處!」

只是朗尼這位政府官員,即使媽媽和未婚妻的態度如此,以他的立場而言,「英國人到這裡來,是為了主持司法正義,維持秩序和平。…我們不應該把印度當成自己家一樣!」他呈現了大部分旅印英國人的態度。

無論在印度待了多久,這樣的隔閡心態只是讓他們無法看見真正的印度,也看不見印度人的變化,就像是阿吉茲的上司卡蘭達少校,不知道也不在乎印度人的社交網絡,「雖然卡蘭達少校已經在印度待了二十年,他仍然不清楚受過教育的印度人多麼努力改變現況,因為從來沒有人告訴他真相」。

衝突:帝國殖民與被殖民者之間

阿吉茲和他的朋友的討論英國人時,提到:「我們這些窮酸的印度人如果收賄,一定會乖乖按照行賄者的意思辦事,所以最後就會被司法機關發現。但是那些英國人可就不同了,他們收了好處卻什麼都不做,沒有人抓得到他們的把柄。我非常佩服他們這一點」。

他們也深切地感受到英國人的態度,從初來乍到的友善變成另一個的模樣,「阿吉茲根據自己以往的經驗,也歸納出一個結論──受人統治的族群,對統治者不可能有太好的印象」。

Source: Pixabay

所以摩爾夫人和奎斯特小姐是友善的存在,他也對他們溫和以待。他也和他們分享了「芒果」這個有趣的話題,童年和朋友偷溜進芒果園偷吃芒果到肚子痛的回憶,希望奎斯特小姐「務必先品嘗過芒果的美味才回英國!」

另一個友善的存在是費爾汀先生,他是政府大學的校長,對於奎斯特小姐如何看到真實印度的疑問,他說透過認識印度人。他也樂於與印度人交朋友,「費爾汀先生以一種深具影響性的方式來發揚自己的觀念──英國人與印度人應該透過互換立場的方式來了解彼此。雖然費爾汀先生不是傳教士也不是學生,但是當他與人們私下聊天時,總能在交流過程中藉著分享與學習獲得莫大的樂趣。他深信在世界上,每個地球人都希望彼此接觸並產生連結,而達成這項目標的最佳管道,就是人人以善意為出發點,再加上彼此文化與智力的交流──可惜這套方法在尚卓拉波城行不通!」

他也發現,「同時與印度人和英國男性成為好朋友,並非不可能的任務;但如果打算與英國女士建立良好的關係,就一定得放棄和印度人做朋友,無法同時擁有兩邊的友誼。這種情況怪罪哪一方面都沒有用,而且責備他們彼此不合也沒有用,反正事實就是如此,人們必須做出選擇,而大部分的英國男性當然選擇和英國女士在一起」。

或許殖民和被殖民者之間的態度,各自明確,當然其中也有複雜微妙的不盡相同。但是對英印混血兒而言,他並不能被納入殖民、被殖民者之間,所以「每當有英國人和印度人同時在場,他就會變得不知所措,因為他不知道自己屬於英國人還是印度人。他因為自己體內的兩種血液而感到困惑。這兩種血液混和為一,害他既不屬於英國人也不屬於印度人,他只屬於他自己」。

阿吉茲約了摩爾夫人和奎斯特小姐某日前往馬拉巴岩洞野餐,雖然雙方對這活動已經沒什麼興趣了,但還是共同前往,只是岩洞的回音,動盪了彼此的真誠相待。

因為中暑,岩洞加劇了身體不適,讓摩爾夫人對阿吉茲的好感也跟著煙消雲散;奎斯特小姐因為和未婚夫的關係,岩洞的回音讓她錯亂,她指控了阿吉茲,阿吉茲因而被逮捕受審。

Source: Pixabay

英國人和印度人各自團結一致,只是立場相對。英國人相信奎斯特小姐的指控,應該嚴懲以敬效尤;印度人相信阿吉茲是無辜的,應立刻無罪釋放,紛紛罷工和絕食以對,「這些消息總是讓人感到不安,彷彿一種新的宗教正在誕生,一種全新的信仰」。

特別的是,希望查明真相、相信阿吉茲的費爾汀先生,被英國人認為是怪人、惡棍,選擇和印度人同一陣線可能是被阿吉茲控制了。

終局:友誼之路道阻且長

審判當日,雙方始終在審判過程中以各種樣態互相角力。當奎斯特小姐撤回控訴時,英國人的挫敗、印度人的勝利,二種情緒皆達到最高點,只是一下子之後,「每個人的生活又恢復為原本複雜的樣貌,大夥兒一個接一個走出法院,邁向各自不同的人生」。

未來開始有不同的軌跡。朗尼和奎斯特小姐的婚事就此告吹,因為被視為叛徒的奎斯特小姐無助於朗尼的職涯,不變的大概是他的某些信念,「朗尼始終保持著他念小學五年級時的精神與態度,認為試圖了解異教文化是脆弱的表現」。

勝訴讓印度人興致勃勃想再做點什麼,但還是不確定能做什麼來撼動英國,「英國的官僚也依然像太陽一樣趾高氣昂」。

費爾汀先生成功以摩爾夫人的面子,說服阿吉茲放棄索賠,只是「阿吉茲如此寬宏大量,然而結果一如他所預期,英國人並未因此對他產生好感,而且他們堅信他有罪,或許他們一輩子都不會改變這種想法」。

經歷這場審判,阿吉茲也變得難以忍受英國人,以及英屬印度;他耳聞費爾汀先生和奎斯特小姐的傳聞,和費爾汀先生也漸行漸遠。

當阿吉茲再次與費爾汀先生相遇,他們解開過往的誤會,暢談往昔,阿吉茲也終於原諒奎斯特小姐。他們熱烈討論政治問題,費爾汀先生認為「不能因為大英帝國表現得太過粗暴無禮,印度人就主張把英國人全部趕走」,不過阿吉茲並不認同這樣的論點,他覺得英國人應該離開,「為什麼我們要一直受你們折磨?以前我們怨恨你們,但現在我們責備自己,因為我們已經學聰明了。我們會一直保持沉默,直到英國在下一場歐洲戰爭中陷入困境──啊哈!啊哈!到時候,就是我們抬頭的時機了!」

阿吉茲相信當印度獨立之後,「到那個時候,我們才能夠成為朋友!」

Source: Pixabay

費爾汀先生希望他們現在就是朋友,只是「這片土地也不希望他們此刻為友……數以百計的事物彷彿都發出聲音對他們說:『不行,你們目前還不能成為朋友。』就連天空彷彿也對他們說:『不行,你們不能在這片土地上成為朋友!』」

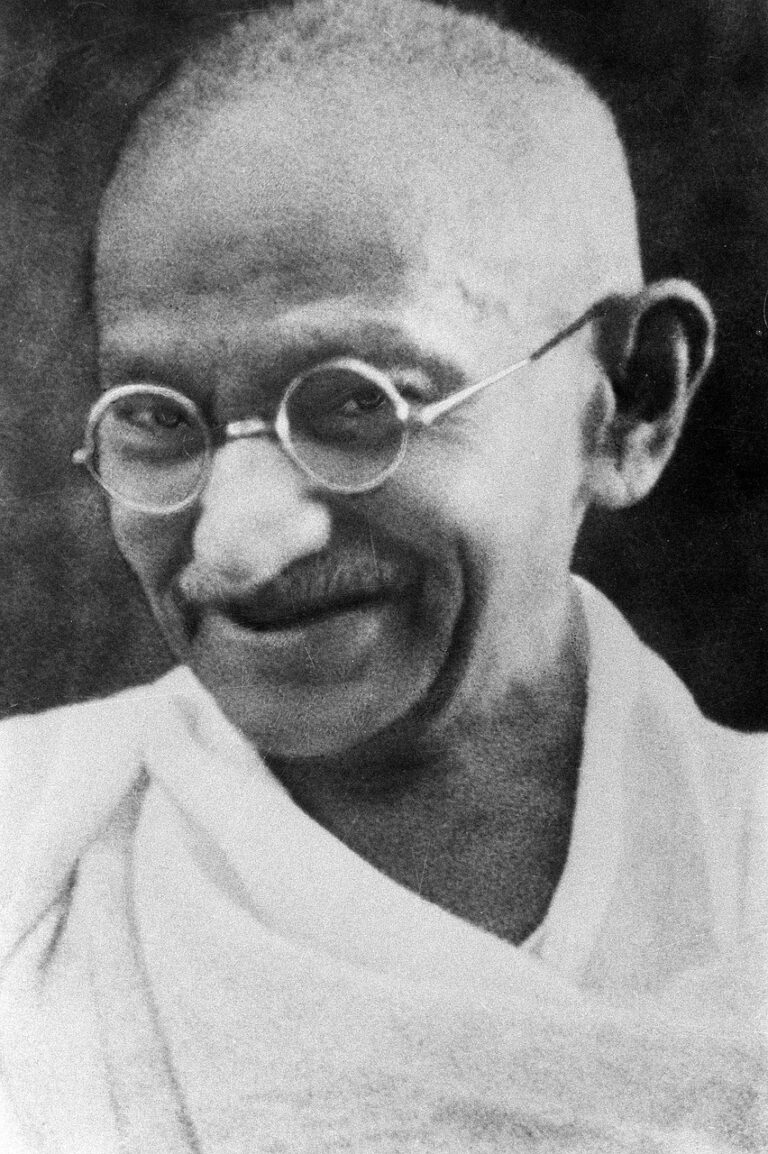

小結:英國殖民統治的印度眾生相

呼應著史實,一戰是印度人從追求自治至尋求獨立的關鍵,不過英屬印度政府,以及遠在倫敦的權貴們,似乎無從變。呼應著史實,一戰是印度人從追求自治改為尋求獨立的關鍵,不過英屬印度政府,以及遠在倫敦的權貴們,似乎未能明白這樣的轉變。

《印度之旅》出版於一戰之後的1924年,佛斯特分別一戰前、後二次赴印度,對於印度的轉變顯然深有體悟,因此深刻描繪了旅印英國人的普遍心態,以及他們多數未察覺印度人心態的轉變。

書中奎斯特小姐的感嘆:

「歷史上曾有一代又一代的侵略者來到這片土地,但最後始終未能長久駐留。那些侵略者在這裡所興建的重要城市,對他們而言只是短暫休憩的場所;這片土地的紛紛擾擾,只是讓那些回不了家的外國人徒增抑鬱。印度這個國家明白那些外來者的困境,也明白這個世界內心深處的困境,所以便透過各種可笑或充滿威嚴的方式對世界呼喊:『快點來吧!』然而外國人來了之後能做些什麼。印度並沒有把話說清楚。印度從來沒有對任何人許下承諾,純粹只邀約大家來到這片土地」。

這塊土地上的紛紛擾擾,形塑了多元複雜的樣貌。

這就是印度之旅,是奎斯特小姐的印度之旅,更是佛斯特看見的殖民帝國眾生相。

《印度之旅》書籍資訊及購買連結:博客來 / 讀冊 / 樂天Kobo電子書