鐵幕下的捷克:布拉格生命中不能承受之輕

經歷了奧匈帝國和納粹占領,二戰後的波希米亞地區又成為了捷克斯洛伐克,然後發生了1948年共產黨政變、1968年的布拉格之春和1989年的天鵝絨革命,這三起關鍵事件讓人無法對冷戰時期的捷克視而不見。

鐵幕下的捷克究竟是是什麼模樣呢?本文試著透過捷克作家的經歷和作品,以及布拉格共產主義博物館,一探那段時期布拉格。

政變後的布拉格,一切都是過於喧囂的孤獨

伏爾塔瓦河(Vltava)流經著波希米亞,「對他們來說,一條河不就是這麼流著嗎?一個世紀流過一個世紀,流過他們轉瞬即逝的城市」(昆德拉,《生命中不能承受之輕》)。人身的存在短暫,但是自然地景和文化經由數百年的時光淬煉而成,難以瞬間灰飛煙滅,納粹對於波希米亞的暴力也不能讓一切根絕,而波希米亞終於等到戰爭結束。

戰後的捷克斯洛伐克,在蘇聯的支持下,由捷克斯洛伐克共產黨和其他黨派共同執政,當時捷共有相當的支持率,到了1948年2月,共產黨以政變的形式全面掌握政權,這個事件改變了國際局勢,也確立了冷戰兩極強權的對峙情勢。戰後的捷克,對共產黨、對蘇聯頗有好感。「當時捷克人對俄羅斯很著迷,因為是俄國軍隊趕走了德國人;而當捷克人發現捷克共產黨形同俄羅斯忠實的臂膀,他們就對捷克共黨產生移情作用。這也就是為什麼捷克共產黨在1948年2月奪權的時候,沒有流血也沒有使用武力,而是在全國近半數民眾的歡呼簇擁中完成的。這裡得請您注意一下:發出歡呼的這一半是比較有活力、有智慧、比較優秀的」(昆德拉,《笑忘書》)。

另一方面,戰時四年的童年都在集中營度過的伊凡.克里瑪(Ivan Klíma, 1931-),他描述了戰時和戰後親歷的轉變,戰時他雖然身處在死亡和飢餓無處不在的環境,但是集中營內「幾乎所有人都相信,善終將取勝而戰爭很快就會結束」,最終克里瑪活了下來,「我活著看到了戰爭的結束。對我而言,善的力量,主要體現在蘇聯紅軍身上,的確是勝利了」,他還記得解放的那一刻,「我站在被拆毀的監獄柵欄旁那天的每一個細節。我曾經以為我永遠不會得到許可跨過這道柵欄。⋯我第一次看見史達林元帥的畫像,很久以後我都把這個人的名字跟那個時刻聯繫起來。意識到我自由了,我控制不住地哭泣」,這是克里瑪對於自由、勝利的深刻印象。不過直到過了一陣子的後來,他也體悟到所謂勝利「常常不是善與惡之間的力量在戰鬥,而僅僅是兩個不同的惡,在為了控制世界而互相爭鬥」(克里瑪,《布拉格精神》)。

「在布拉格,1949年這一年對捷克學生來說是一個奇怪的轉折,夢在這裡已經不僅僅是夢了;學生們歡樂的叫聲雖然還是自願的,但是已經帶有強制性了」(昆德拉,《生活在他方》)。真實的生活是否只能在他方,夢或現實是否壁壘分明?真實無比的是,「波希米亞所有的城堡都被收歸國有,成了勞工訓練中心、養老院,有些還變成關牲畜的地方」(昆德拉,《生命中不能承受之輕》)。

人民的生活日常開始與監控、思想教育脫離不了關係,許多專業人士也難以從事與專業相關的職業,作家、評論家和譯者等著作被禁之後,只能改以從事勞力工作來維持生計,若這樣的體力工作持續數十年,且完全不能從事原本的工作,「就會影響一個人的整個性格。殘酷和不公正徹底摧垮了一些屈從於這種境遇的人,而另外的一些人則筋疲力竭,根本無法從事任何創造性的工作」。(克里瑪,《布拉格精神》)

就當時的學校教育受到的影響而言,克里瑪戰後接受學校教育,透過戰前的舊課本來學習,不過共產黨全面掌權之後,「他們不僅禁止使用所有從前的課本,無論是舊的還是新的,他們也否認大多數曾被認為是學識的東西」,1950年代時「史達林的意識形態統治了知識界的所有領域。所有高等學院,包括我那所著名大學(查理大學)的知識份子的獨立性都遭到毀滅」。(克里瑪,《布拉格精神》)

後來成為捷克總統的哈維爾(Václav Havel, 1936-2011),他的家族是頗有名氣的資產階級家庭,在1948年後,「他們沒收了我們的全部家產,我們成了階級鬥爭的對象」,後來的某次所有資產階級被迫遷出布拉格的行動中,他們是透過非常複雜的官方關係,最終才得以留在布拉格。對青年時期的哈維爾而言,階級鬥爭也意味著無法繼續升學,「1951年我讀完小學之後就開始工作。像我這樣社會地位的人是不可能上中學的」(哈維爾,《來自遠方的拷問——哈維爾自傳》)。

捷克國寶級作家之一的赫拉巴爾,他的人生經歷恰好橫跨在那個充滿巨變的時代,戰後完成了法學博士學業,不過在《漂浮的打字機》對自己的敘述中,他似乎對法學沒什麼興趣,因此1940年代左右他開始了他的職涯,他一生都沒有從事過法律相關職務,反而從事各式各樣的職業,包括:公證處職員、倉庫管理員、鐵路工人、郵差、廢紙回收站的打包人員、臨時演員等,這些經歷也成為他小說創作的養分。以廢紙回收處打包工為主角的《過於喧囂的孤獨》──這本完稿於1976年、但只到1989年才能出版的小說,不僅僅是關於主角在廢紙堆中的愛情故事,並且是關於知識的思索、社會的觀察,「我最喜歡去的地下室是暖氣房,那兒有一些人受過高等教育,他們讓工作緊緊拴在那裡,猶如家犬拴在自己的窩裡。他們撰寫當代歷史,彷彿寫一份社會學的調查報告,在這個地下室我知道了第四種人如何數量在下降,工人們怎樣從底層進入了上層建築,受過高等教育的人怎樣像工人一樣在勞動」。

整個城市籠罩著變動和喧囂,而人們默默的過著自己的日常。

被鎮壓的布拉格之春,城市失去了名字

1960年代的布拉格有了不一樣的氛圍,政府內有人試著改革,整個社會的走向彷彿是明亮且充滿希望,「牧歌的捍衛者被迫將安置在私人住宅的竊聽氣拆除,邊境開放了,大大小小的音符都從巴哈壯麗的賦格曲裡逃逸出來,各唱各的調。那種歡樂讓人不可置信,簡直就是一場嘉年華會!」(昆德拉,《笑忘書》)。後來,蘇聯的坦克碾壓了一切,布拉格之春被碾碎殆盡。捷克的布拉格之春雖然被鎮壓了,但是68世代的精神卻影響了之後西歐國家的發展。

1968年8月21日,蘇聯決意鎮壓布拉格之春的時候,當時人在北部城市利貝雷茨(Liberec)的哈維爾,於《來自遠方的拷問——哈維爾自傳》回憶當時人民的團結非常動人,許多人立刻透過當地的廣播電臺、文字的力量從事反對占領的抵抗活動,但是那一週卻也讓他永生難忘,因為「我親眼看見蘇聯的坦克從市中心廣場兩邊的拱廊壓過,把一些人埋進瓦礫之中,我親眼看見一名坦克指揮官向人群瘋狂的掃射」。

「打從占領的第一天開始,俄羅斯的飛機就在布拉格上空鎮夜飛行」布拉格人必須與飛機的噪音共存,夜夜難眠。1968年以後,「布拉格改變了很多:托馬斯在街上遇到的人都跟以前不一樣了。他的朋友有一半已經移居國外,而留下來的有一半已經死了。這種事沒有任何歷史學家會紀錄下來:俄羅斯入侵之後的那幾年,是屬於葬禮的年代;死亡率從來不曾那麼高……死亡也侵襲了那些沒有直接受到迫害的人。絕望瀰漫在這個國家,穿透人們的靈魂,占據並且壓垮人們的肉體」(昆德拉,《生命中不能承受之輕》)。

「不久之後,約有十二萬的捷克人離開了自己的國家,而留下來的人裡頭,約有五十萬人被迫離職,讓人編派到偏遠荒廢的廠房,編派到千里之外的工廠,或是成為卡車駕駛,換句話說,他們被送去默默勞動,送去一個再也沒有人能聽到他們聲音的地方」(昆德拉,《笑忘書》)。

許多捷克人試著離開,遠走他方,留下了幾乎失去名字的波希米亞。昆德拉透過《生命中不能承受之輕》的特麗莎,描述這個國家如何成為無名之地,過往就這樣消逝:

「特麗莎想起俄羅斯入侵的最初幾天。人們把每個城市裡的路牌和每條路上的交通標誌都拆掉了。整個國家在一夜之間變成了無名之地。整整七天,俄羅斯的大軍迷失在全國各地,不知自己身在何方。軍官們到處尋找報社、電視臺、電臺的所在,想要占領這些建築物,可是卻騙尋不獲。他們問人,人們不是聳聳肩就是告訴他們錯誤的地址,或是指個錯誤的方向。這些年過去了,無名之地的舉措對這個國家似乎不是沒有為害。街道和房舍再也找不回它們原來的名字了。一個波希米亞的溫泉小城一下子成了一個虛幻的小俄羅斯,特麗莎也發現,他們來這裡尋找的過去已經沒收充公了」。

鐵幕下的捷克,既輕也重,未必是個重擔,而是生命中不能承受之輕。

共產主義下的捷克

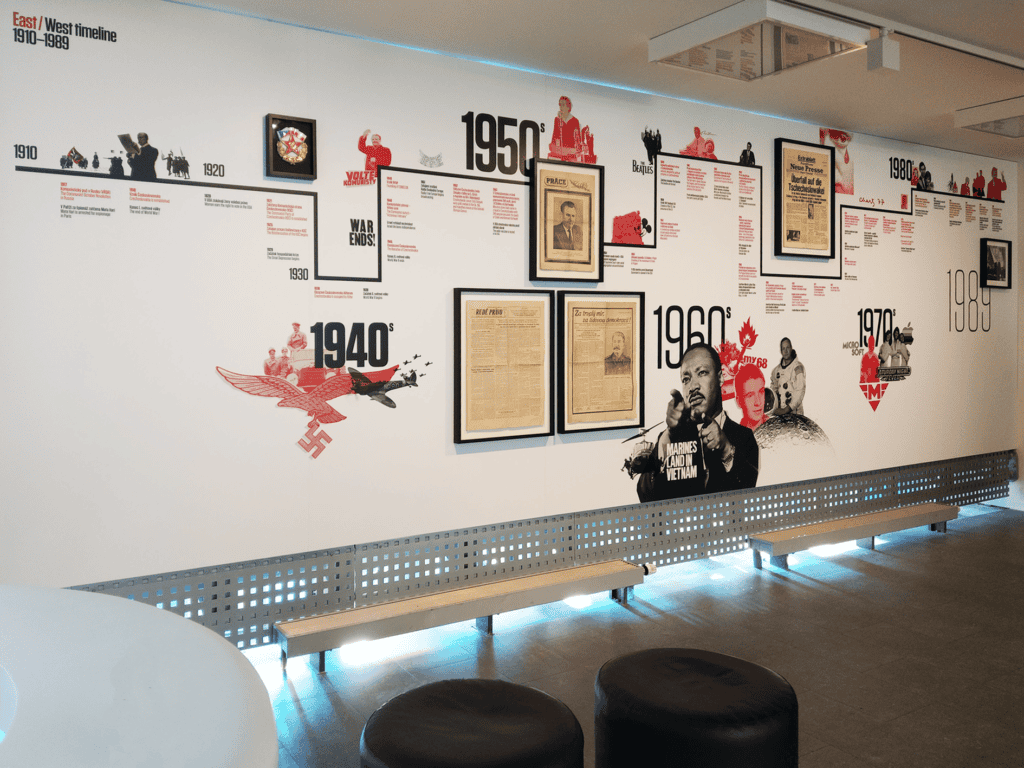

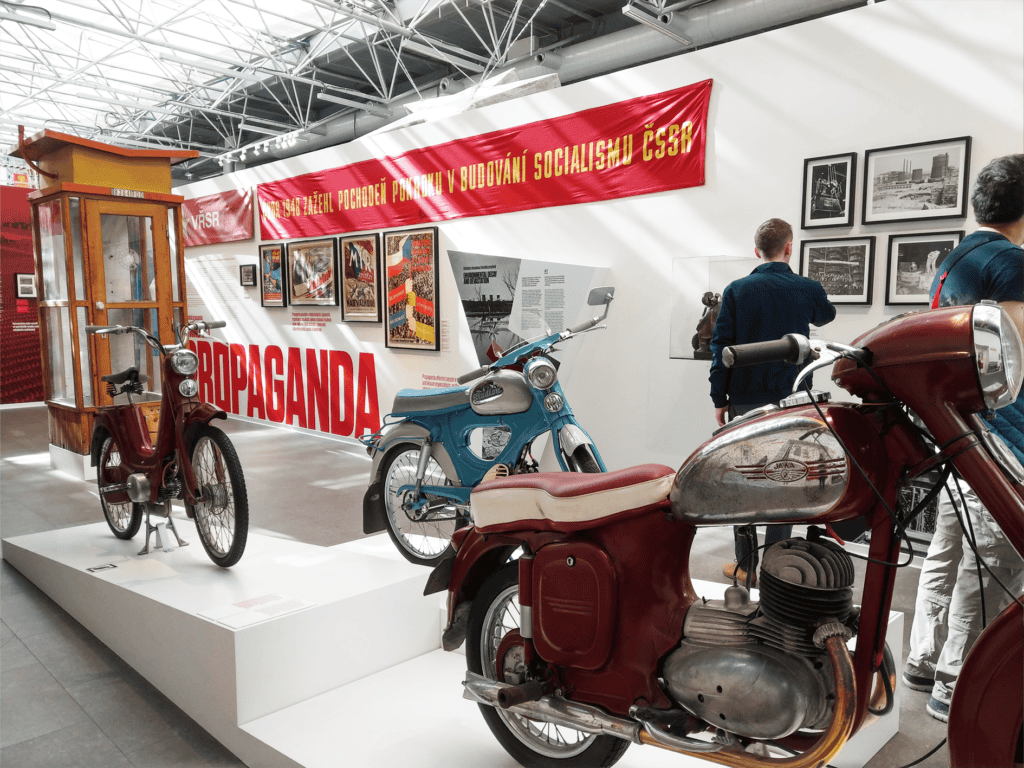

捷克歷經共產統治四十年,這段過往不只留存於文學作品中,許多捷克作家的經歷也反映了這段劇變的時代,而布拉格的共產主義博物館(Muzeum komunismu)也紀錄了這段過往,這一段共產主義下的捷克人民日常、藝術文化和物質生活的種種樣貌,以文字、影像、畫作、物品和衣物等實體物品,呈現鐵幕下的捷克種種,還有布拉格之春的緣起與幻滅。

直到1989年後,捷克才迎來嶄新的局面。轉捩點是一場有別於其他形式的革命,那是以不濺血的和平形式達成訴求的天鵝絨革命,而布拉格人主要是透過嘲弄這個武器,「用開玩笑給他們所鄙視的統治者致命一擊」(克里瑪,《布拉格精神》)。

最後,以昆德拉《生命中不能承受之輕》中對「惡的形象」描述作結:「共產主義、法西斯主義,所有的占領和所有的入侵,都掩蓋著一種更根本也更普遍的惡;這個惡的形象,就是人們振臂齊呼相同字句的遊行隊伍」。

布拉格共產主義博物館參觀資訊

開放時間:週一~週日9:00-20:00(不含12/24)