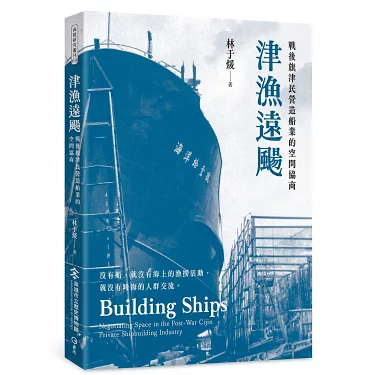

《津漁遠颺》心得:戒嚴時就沒辦法跟政府討價還價?

套用洪廣冀教授近日在臺灣博物館鐵道園區展出的「走揣・咱的所在-陳澄波百三特展」當中的說法,「臺灣是位在季風、黑潮、北回歸線的交匯之處」。因此臺灣受到三者的影響,構成了特殊的景觀。在此之外,需要注意到,臺灣亦是受到板塊擠壓形成的「高山」「島嶼」。

所以臺灣人,就是出生在北回歸線上,受到季風、黑潮滋養下的高山島民。既然是島嶼,那麼我們又是如何在這汪洋之中與世界進行交流呢?在飛機誕生之前,這唯一的答案就是船隻。

那麼我們是如何理解船隻的?我們或許會注意到這些船隻的功能,例如它是用來運煤、載貨櫃、捕魚,還是用來運人。又或是會注意到這艘船的載重量有多少,造價又是多高。對歷史感興趣的人,或許會注意到臺灣官方的造船歷史。

但這些似乎在若有似無之中,都忽視了一群在過去討論之外,為臺灣造船業貢獻良多的「造船人」。

而林于煖這本《津漁遠颺》,便為我們打開了這扇窗,揭露了這群造船人的面紗。

為何是民營造船廠?

作者林于煖所選擇的造船人,並不是官營的中船或是一般的遊艇業者,而是設廠在高雄旗津的民營業者。那麼為何選擇高雄的民營造船業者?因為作者的家族,即是造船業者之一。

作者想要強調的是除了官方造船的努力之外,在臺灣仍然有更多民營業者為了臺灣的航運、科研及漁業發展所努力,而作者的祖父母便是其中之一。

但這本書並不是一本家族傳記的書籍,作者林于煖更想告訴我們的反而是,長期為臺灣人忽視的造船,實際上正是臺灣之所以在全球航運、漁業能有一席之地的關鍵。

支撐起這樣地位的,並不是大家以為的官營企業,而是眾多中小型的造船廠。

那麼我們可以知道什麼?

高雄民間造船業者實際上在戰後有兩次大規模的搬遷,分別是在1949年與1970年。這兩次的搬遷都是因為高雄海軍造船廠擴建,迫使民間造船業者搬遷,並形成現在旗津造船業者集中的情況。

實際上在戒嚴時期,我們或許會想到這些「為了國家」被趕走的人,似乎只能自求多福。但實際情況,並不是我們所想的這麼簡單。

透過作者的筆觸,我們看見這些業者在沒有土地所有權又被迫遷移的情況下,透過公會聯合並以體制內的方式積極向政府提出協商。他們的口號除了在要求補償外,更順應著「動員戡亂」的需要,高舉造船有助反共復國大業的旗幟,使政府在「政治正確」的外衣下,經由評估而選擇聆聽他們的意見。這兩次搬遷的例子,反應了在戒嚴時期,臺灣人民適應「特殊體制」的反抗方式。

同時這樣強大的適應力,更使這些業者願意順應時代潮流與經濟需求,挑戰從木殼船走向鐵殼船與玻璃纖維船。

臺灣尚勇

讀完這本書之後,我不禁想到這些「小人物」的故事,究竟是有多精彩。他們這樣不畏的精神,在我看來正是「臺灣尚勇」的具體表現。

而或許這些為臺灣努力過的人們,其實就在我們身邊。

書訊

購書管道:博客來

請我喝珍奶!