安妮之家值得去嗎?安妮之家故事和影集亂世微光

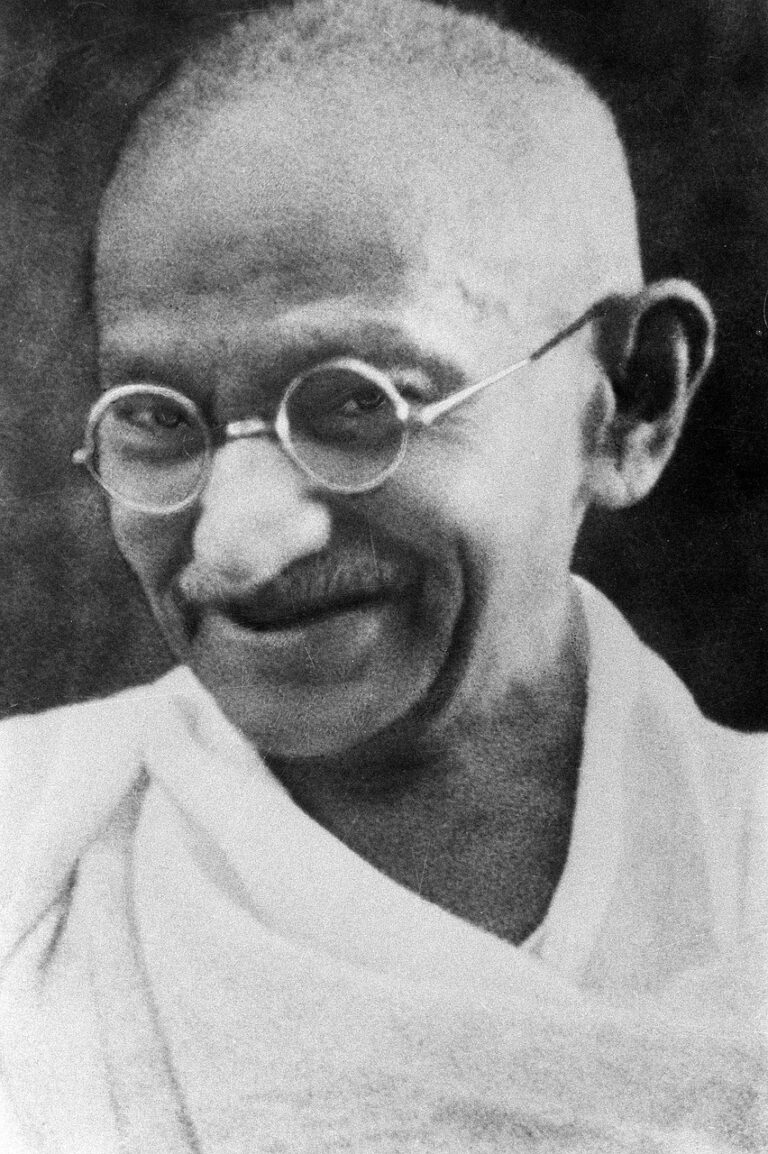

最近看完了2023年National Geographic出品的影集《亂世微光(A Small Light)》,以協助藏匿安妮法蘭克(Anne Frank, 1929-1945)一家的祕書梅普(Miep Gies, 1909-2010)的視角,看她和法蘭克一家的情誼和互動,以及他們如何一起渡過艱難的藏匿歲月。

這讓我想起疫情前去了荷蘭阿姆斯特丹,當時是為了安妮之家而造訪,因為安妮法蘭克這位全世界最有名的少女,想要多了解1940年代多荷蘭、納粹占領下荷蘭猶太人的生活。

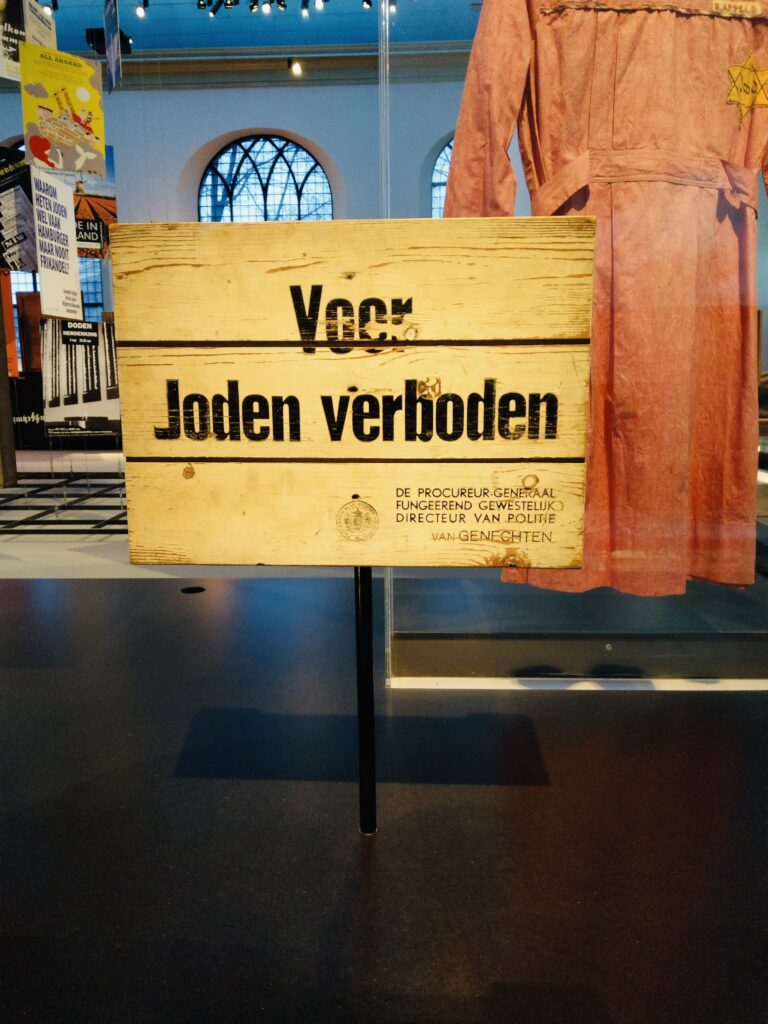

安妮之家是關於法蘭克一家真實存在的痕跡,也反應了當時猶太人的處境艱難,因為住籍資料完善的荷蘭,讓納粹有效率掌握當地猶太人的資訊,將猶太人遣送到集中營。

根據荷蘭近期將開放占領時期納粹協作者檔案的衛報報導,提及荷蘭大約四分之三的猶太人,也就是十萬人左右,沒能脫離納粹德國的魔掌。

安妮之家介紹、參觀心得

安妮之家值得去嗎?我會說值得,雖然門票真的很難買,也只能透過官網購買,在確定在阿姆斯特丹旅遊的時間,盡快上網購票,或著有荷蘭博物館卡的話也可以造訪。

Source: Tseng拍攝

Source: Tseng拍攝

場內不能拍照,只能順著展覽動線和物品,搭配著語音導覽去感受安妮他們藏匿時的生活、生存的蛛絲馬跡。

因為納粹,法蘭克一家四口、Pels一家三口,加上還來加入的醫生Fritz Pfeffer(1889-1944),他們必須抹去原本人生的痕跡,彷彿自己不存在,生活得不見天日,利用假裝的書櫃連接辦公空間和他們躲藏的後宅,白天時動靜不能太大、使用廁所不能沖水,八個人擠在狹小的空間內,仰賴公司的職員送來食物和書籍、雜誌。(安妮之家官網關於藏匿者和協助者的資訊)

五個成年人和三個青少年,他們共同在狹小的空間躲藏著超過700天,爭吵、衝突難免,因為沒有足夠的空間拉開青少年和父母的距離,但是生活中還是有些希望,希望戰爭早日結束,回到真正的日常。

藏匿的非常和希望的日常,被安妮寫進了日記,為那段暗無天日的日子留下了記錄。

現在的後宅其實大部分原始的家具已不存在,不過最真實的莫過於在樑柱上刻下瑪戈和安妮身高的記錄。

她們都還是青春期的少女,只是成長的歲月不允許她們在陽光下展現花漾年華。

後來的故事大家應該都知道了,他們的藏匿處被納粹知道了,這時候距離戰爭結束不到九個月,八人被送往集中營,二位協助藏匿的公司員工也被逮捕,一位因潰瘍在幾週後被釋放、另一位在被送往工作營途中,趁著空襲時的混亂逃脫返家。

剩下二位協助藏匿的女性職員梅普和貝普(Bep Voskuijl, 1919-1983),貝普趁著搜索的空檔逃脫,梅普因為審訊的納粹軍官也是維也納人,雖然被辱罵了,但沒有被逮捕、遣送集中營。幾天後,梅普還踏入蓋世太保到總部,試圖賄賂,以換取八位朋友的自由,只是她失敗了。

她們在後宅被清空前進入,看看還有沒有重要物品,以便為離去的摯友收妥保存。她們找到散落的安妮的日記,梅普將她藏在抽屜內,等著安妮回來時歸還。

尊重安妮的隱私,梅普沒有讀安妮的日記。戰後受訪時,她表示幸好自己沒有讀,不然日記紀錄了每位協助者的名字,在那段風聲鶴唳的日子,為了協助者的安全,她必須銷毀日記。

戰後奧托回來了,當他們期盼著瑪戈(Margot Frank, 1926-1945)、安妮和彼得(Peter van Pels, 1926-1945)的消息,只是陸續收到的資訊都讓他們失望。

Source: Tseng拍攝

當奧托收到女兒的死訊時,梅普將安妮的日記交給奧托。

一開始奧托只是摘錄日記的內容和親朋好友分享,後來朋友認為日記的價值是全人類的資產,鼓勵奧托出版,於是在找到出版商之後,1947年荷蘭文版的安妮日記首次出版,之後德文、法文版也陸續出版,不過沒有受到太大的關注,而在紐約時報刊載了書評後,書籍開始引人矚目了。

或許是日記中容易引起共鳴,於是安妮日記被翻譯成多種語言出版,許多人都知道安妮法蘭克,也知道或讀過安妮的日記。

影劇《亂世微光》中法蘭克一家

因為安妮日記的知名度,加上安妮之家的成立,以及奧托後來願意讓安妮日記影劇化,這確實也讓後世用多元的管道知道安妮法蘭克,還有那段沈重的過往。

近幾年的作品則是有別於以安妮為主角,而是以認識安妮的人為第一視角,呈現他們眼中的安妮和這段曾經,像是電影《我的摯友安妮法蘭克(Mijn beste vriendin Anne Frank)》和Disney + 可觀賞的電視劇《亂世微光》。

《亂世微光》開頭便說在真實事件的基礎上,將部分情節、地點和人物做戲劇性改編和創作。所以有些部分看得讓人難受,因為那是曾經的真實,包含猶太人受辱、遣送、住宅清空等。

影劇中呈現了梅普的人生,因為一戰後奧匈帝國解體、經濟崩潰,透過拯救奧地利孩童的計畫,極度病弱的她被荷蘭的家庭收養,她也開啟了新人生。

1930年代,她來到奧托法蘭克(Otto Frank, 1889-1980)的公司應徵祕書,法蘭克是來自德國法蘭克福的猶太人,和許多德國猶太人一樣,一戰時服役於德國軍隊,也有功績獎章,但是這都不能讓他們免於納粹對猶太人的迫害,所以他來到荷蘭創業,事業穩定後接來太太和年幼的女兒。

不過好景不常,納粹占領荷蘭,猶太人生活受到許多限制,情況也越來越嚴峻,奧托決定和一家人藏匿起來,之後加入了其他朋友。梅普和幾位公司員工一起幫助幾位朋友渡過難關,梅普的先生揚(Jan Gies, 1905-1993)也為抵抗運動效力,他們選擇做他們覺得應該做的事情。

「這場戰爭總有一天會結束,之後你就得面對自己的良心。」這是劇中梅普和好友泰絲爭執時說出的話,因為泰絲的男友和納粹生意往來,在戰爭時期、物資短缺的時候還能過上優渥生活,她希望好友不要被改變,因為納粹劫掠猶太人的財產、甚至殺人,不要因此覺得這些是理所當然。

泰絲代表著戰爭時期的一種人。

另一種人像是揚和梅普、參與抵抗運動,以及被迫藏匿的猶太人也是不放棄希望,用生存做無言的抗爭。

協助者怎麼做都不夠,因為待幫助的人太多了,只是手邊資源有限,還有著極大的風險,所以只能盡自己所能,繼續協助藏匿,而且「我們也必須隱藏起來,我們必須藏起自己的忠貞和仇恨」。

劇中揚和梅普,在得知女孩們的死訊後非常悲傷,揚安慰梅普:「我們不知道為何每個人生死有命,我們所能做的就是選擇日行一善,妳每天都做了這個選擇」。

Source: Tseng拍攝

小結:紀念是為了不被遺忘

《亂世微光》真實的沈重,但又充滿了希望的微光,因為總是許多不點破、默默給予幫助的人。如果沒有這些微光,藏匿者沒有辦法撐那麼久。

經歷這段亂世,沒有一個人該被遺忘。

這大概也是為什麼安妮之家會成立,安妮日記會被出版,奧托或許只是希望他死後,他的家人仍能被人記住吧!戰後孤身一人的奧托,他和梅普夫婦共同生活了七年,直到他搬去瑞士和母親同住為止,他餘生努力為逝去的家人留下她們存在的痕跡。

梅普夫婦也用他們的方式讓安妮她們留存於人心,就像影劇的最後,是後來梅普在訪談和演講常用的結尾:「哪怕是個普通的祕書、家庭主婦或是青少年,也能用他們的方式,在漆黑的房間裡點亮一絲微光(Even an ordinary secretary or a housewife or a teenager can, in their own way, turn on a small light in a dark room.)」。

安妮之家(Anne Frank House/Anne Frank Huis)參觀資訊:

地址:Google Maps

購票連結:官網購票資訊

安妮之家相關行程:Klook