從奧匈帝國到納粹占領:波希米亞甜甜的憂傷

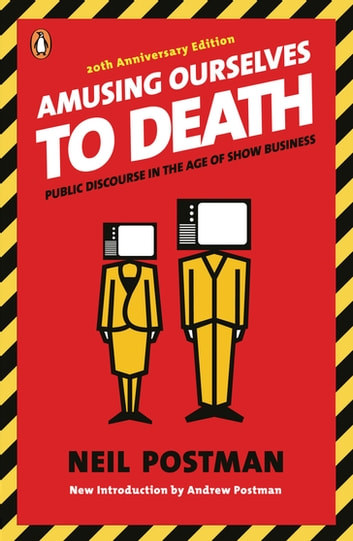

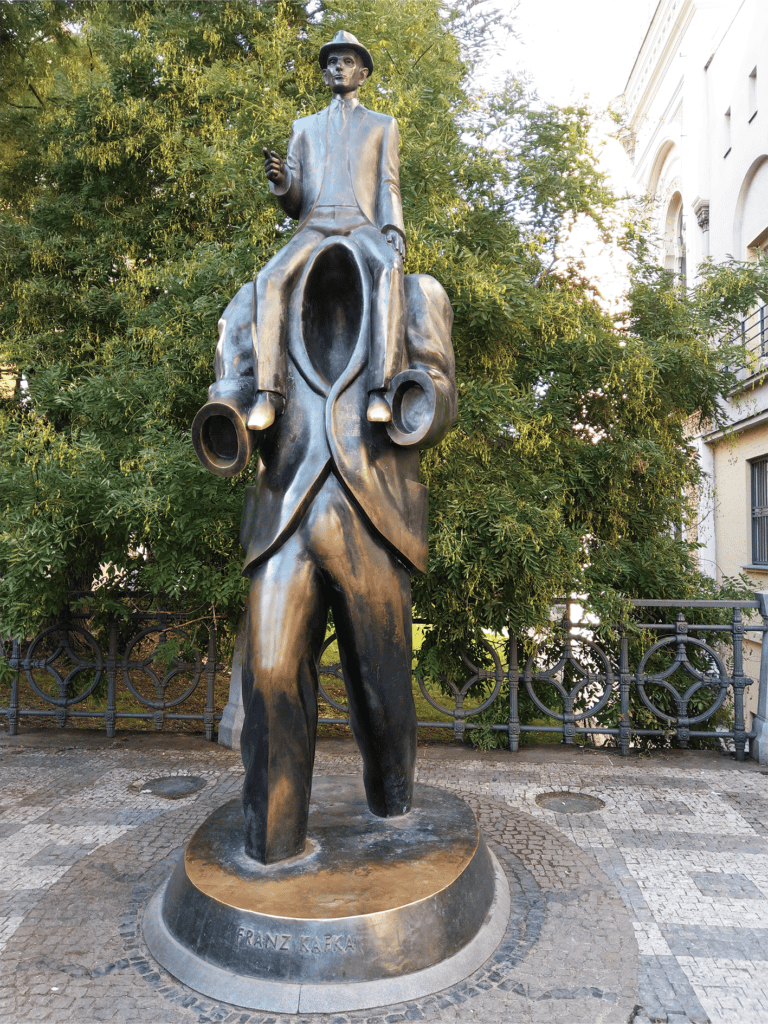

捷克有名的是什麼呢?美到不行的布拉格?根本童話小鎮的庫倫洛夫(Český Krumlov)?被定位為平價的歐洲品牌ŠKODA汽車?道地的布拉格猶太人、卻始終以德語寫作的卡夫卡(Franz Kafka, 1883-1924))?在酒吧寫作的無政府主義者哈謝克(Jaroslav Hašek, 1883-1923)?捷克文學三劍客:昆德拉(Milan Kundera, 1929-2023)、克里瑪(Ivan Klíma, 1931-)和赫拉巴爾(Bohumil Hrabal, 1914-1997)?還是捷克令人驚嘆的啤酒消耗量?因為捷克人的平均喝掉的啤酒量是歐洲之最。或著是有點沉重的過往:都導致戰爭的二次布拉格拋窗事件?奧匈帝國下的捷克?慕尼黑協定對待捷克斯洛伐克的方式?1948年國際震驚的共產黨政變?1968年改革未竟的布拉格之春?1989年和平收場的天鵝絨革命?

捷克位於歐洲大陸的中心地帶,因此在這塊被日耳曼人稱為Böhmen(波希米亞)的區域,一開始是捷克人在這裡生活,後來猶太人來了、日耳曼人也來了,大部分的時候彼此都相安無事,共同塑造這塊土地上獨特的風貌。只是對於這樣地理條件的區域,歷史上總是難免於圍攻和占領。經過無數次的占領,布拉格的猶太人消逝於集中營,德裔人口只能離境,之後是許多捷克人或申請庇護、或被驅逐流亡。

不事張揚的捷克,在時光中經歷了無數的巨變。雖然過往時光中也有歲月靜好、甜甜流淌的美好,但悲傷的重擔還是恣意蔓延。

小而狹窄的布拉格,布拉格廣場沒有許願池

若說起布拉格,有些人大概會想起蔡依林〈布拉格廣場〉這首歌,但等到親自造訪之後,才發現布拉格的舊城廣場其實沒有許願池、也沒有辦法投下希望,不過漫步在布拉格,隨意的一角無論是不是映照著夕陽,畫面都真的很容易美到不可思議!不僅如此,布拉格的美也讓它名列於不少人的必訪城市清單上,而布拉格多元的建築風格,加上黃牆紅瓦的主要色調,尖塔幾乎無處不在,這也讓城市散發出滿滿的童話感。

布拉格的景點,無論是舊城廣場、天文鐘、火藥塔、布拉格城堡、查理大橋、跳舞的房子、藍儂牆……這些景點都是現在遊客到布拉格的必訪之地。這座城市的魅力不單單只是因為建築、風景,更是因為這座城市在悠長的城市發展中,一點一滴造就了城市獨特的魅力,雖然有些時候是不抵抗的妥協,如捷克作家伊凡.克里瑪的《布拉格精神(The spirit of Prague : and other essays)》,敘述捷克人在十七世紀面對哈布斯堡王朝的改宗要求,憤而反抗卻被鎮壓、喪失獨立性,於是「這座原本帶頭抵抗天主教的城市,很快(必要時還使用武力)就皈依天主教,城市內許多尖塔和巴洛克式的大教堂就是這段改宗時期修建的」,之後長達一百多年的時間,波希米亞只允許天主教和猶太教存在。

19世紀末的布拉格,其實就和奧匈帝國的維也納一樣,除去民族的紛爭、政治的紛擾,文藝上充滿了自由創造的氛圍。雖然卡夫卡說布拉格的一切是小而狹窄的,不過布拉格蜿蜒的小巷,林立著劇院、咖啡館、餐館、酒館等,學生俱樂部和文學沙龍蓬勃發展。就在這段時期的布拉格,孕育了卡夫卡和哈謝克,這二位同年誕生、同樣早逝、寫作風格卻大為不同的作家,卡夫卡以文字建構出超現實的城堡,誠實的表達個人的恐懼與焦慮;哈謝克則創造了謝克這個面對強權、依照自己的條理對應的人物,無論這個世界如何荒誕不經,都還是以自己的方式,認真的玩笑以對。

後來,「布拉格人以『卡夫卡式』來形容他們生活中的荒誕,把自己對這類荒誕滿不在乎,用幽默和十足的消極抵抗來面對暴力的這種能力稱為『帥克式』。」這個克里瑪所說的布拉格精神就是充滿悖論,所以同時期並存了風格差異極大的作家,他們也都成為文學世界中不可忽略的重要人物。布拉格雖然小小的,但是沒有什麼是不可能。

波希米亞,Einmal ist keimal

Einmal ist keimal一次算不得數。米蘭.昆德拉(Milan Kundera, 1929-)的《生命中不能承受之輕(The Unbearable Lightness of Being)》中用這句德文,敘述著人生和歷史都無法重來,「波希米亞的歷史無法重新再來一次,歐洲的歷史也不能。波希米亞的歷史和歐洲的歷史是人類注定無經驗的畫筆所畫出來的兩張草圖。歷史一如個人的生命那麼輕,不能承受的輕,輕如鴻毛,如浮塵,如朝生暮死的浮游」。

時間回到奧匈帝國時期,當時帝國的經濟政策,讓波希米亞的工業發展,因此而成為帝國之內相對富庶的區域,不過幅員廣大的奧匈帝國,轄下的民族和語言相當多元,按羅柏特.阿爾德利克(Robert Aldrich)所編的《帝國如何改變世界(The Age of Empires)》,引用奧匈帝國最後一次人的口普查資料,以帝國境內語言使用比例而言,24%為德語、20%為馬札兒語、16.4%捷克語及斯洛伐克語、10.3%克羅埃西亞與塞爾維亞語、10%為波蘭語、8%為盧森尼亞(烏克蘭人)、6.4%羅罵尼亞語,這是帝國的一大特色。成長於布拉格德語家庭的卡夫卡,面對周遭的捷克語復興運動,他雖然能流利使用捷克語和德語,不過始終採用德語創作,這方面也突顯出當時語言和認同之間的複雜之處。

然而,19世紀末的民族運動也讓帝國大受影響,各個民族的訴求,加上歐洲強權間的此消彼長,對奧匈帝國的未來埋下許多不確定因素。到了1914年年中、奧匈帝國皇儲斐迪南大公夫婦於塞爾維亞的巡視途中,被塞爾維亞青年槍殺身亡,有關各國的對應,最終演變成第一次世界大戰。

奧匈帝國這個龐大、多元民族的國度,對塞爾維亞宣戰的背後,依照喬福瑞.瓦夫羅(Geoffrey Wawro)於《哈布斯堡的滅亡:第一次世界大戰的爆發和奧匈帝國的解體(A Mad Catastrophe: The Outbreak of World War I and the Collapse of the Habsburg Empire)》所述,「奧匈帝國不是基本上正派但漫不經心得迷人、糊里糊塗投入這場戰爭、然後以打混心態混過戰爭的強權。它是個心態極矛盾的強權,為了保住其自古即擁有對波希米亞、匈牙利之類土地──已不想再和哈布斯堡王朝有瓜葛,正努力脫離自立的土地──的所有權,不惜讓整個歐洲陷入戰火。奧地利的大戰建立在不計後果的賭注上,即賭哈布斯堡君主國的內部問題可靠戰爭來解決」。

許多士兵和人民被拖入這場前所未見的大規模戰爭之中,但是戰爭並不能解決帝國內部的問題,反而使原有的弊病更無所遁形,如同雅洛斯拉夫.哈謝克的《好兵帥克(Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války)》中帥克從軍歷程的所見所聞,反映出帝國當時社會和軍隊中的種種荒謬現象,包含帝國對社會的監控、多元民族間軍官、士兵的溝通障礙、不合實務的軍隊調度和補給不及等等情形。

隨著戰爭的進行,帝國的榮景彷彿是昨日的世界,最終戰爭結束了,許多民族相繼宣告獨立,奧匈帝國已然瓦解。捷克斯洛伐克共和國在此時成立了,這個因為捷克、斯洛伐克語相近而共同成立的國家,但二者的歷史、經濟發展也頗有差異,比如因為奧匈帝國的經濟政策,使得捷克的工業發展較好,而斯洛伐克以農業為主;布拉格的查理大學是歐洲相當古老的大學之一,捷克地區早已出現了不同領域的許多歷史名人,但斯洛伐克尚在起步當中。因此共和國內部的緊張反而與時俱增,而德國和蘇聯等外來的干涉也加劇了情勢的複雜性。

這個新興共和國的命運,就和許多一戰後獨立的歐洲國家一樣,未來深受國際情勢影響,因此獨立之路並未走遠,到了1930年代,納粹德國關注起這個年輕的國家,因為這裡有著百萬的德裔人口,為了遏止更大的衝突爆發,1938年9月簽訂的《慕尼黑協定》在沒有捷克斯洛伐克的代表下,與會的英、法、德、義共同協議割讓部分捷克斯洛伐克領土予德國。

「捷克人成群從蘇德台山區逃離邊界,而波希米亞依然留在歐洲的中央,被人解除所有的防禦,像顆剝了皮的橙子,六個月後,德軍的坦克在清晨入侵布拉格的世界」,昆德拉《生活在他方》的時間軸從一戰前走到了二戰後,歷史的風起雲湧對照著角色的生活日常,彷彿一如往昔卻又迎來物換星移。確實如此,慕尼黑協定換來的只是短暫的和平,半年之後的1939年3月,納粹德國的軍隊進入了布拉格,再一個半年之後,德國入侵波蘭,英、法等國原本想要避免的衝突終究是無可避免,第二次世界大戰正式爆發。

捷克的抵抗運動與納粹不成比例的對應

德國人來了,捷克地區成為保護國,斯洛伐克則成立了獨立的國家。布拉格學生大規模示威,結果卻是捷克的高等學校都被關閉。《過於喧囂的孤獨(Příliš hlučná samota)》的作者博胡米爾.赫拉巴爾,即是在1939年被迫中斷他在布拉格查理大學的法律學業,直到戰後才能回校完成學業。

赫拉巴爾在《甜甜的憂傷》內,以青少年之眼紀錄了納粹占領德國前後,捷克人的日常,在納粹進軍布拉格後,「可校長卻要我們圍在一張德國占領者告捷克公民書的周圍。在這張用捷克文書寫的通告上,說什麼德國軍隊來到這裡是為了保護捷克民族去對付敵人的,說誰若反對他們的到來,就要被送進軍事法庭。通告的簽字者為侵略軍的司令官布拉斯科維支。校長掏出一支紅鉛筆,在這張通告的十處錯誤下面畫上記號,接著又在十個與捷克語精神相違背的錯誤下方劃了紅線。他劃紅線的時候,就像批改我們的文法作業一樣,他還在布拉斯科維支的名字下方寫上:修辭三處,文法五處。說這就是寫文章的反面教材,凡是犯這種錯誤的人就不能將他當作有文化素養的民族代表。」通告的書寫錯誤,在赫拉巴爾的著作中連結起了民族反抗意識,「我讀過他們在波蘭報紙上的書寫錯誤,在法國、在比利時,德國人對別國民族人民都犯同樣的粗暴錯誤,他們根本沒法不犯這些錯誤」。

克里瑪回憶起當時的布拉格童年,納粹對捷克的猶太人的一條條禁令出現了,一開始是不能離開,孩童不能上學,接著是不能去戲院、電影院、公園、不能乘坐有軌電車的前面車廂,「雖然他們並不反對我們的存在,但很快我們就會被排斥在他們之外」。然後,一個個猶太家庭收到「遷移」的通知,他們被「遷移」到集中營。

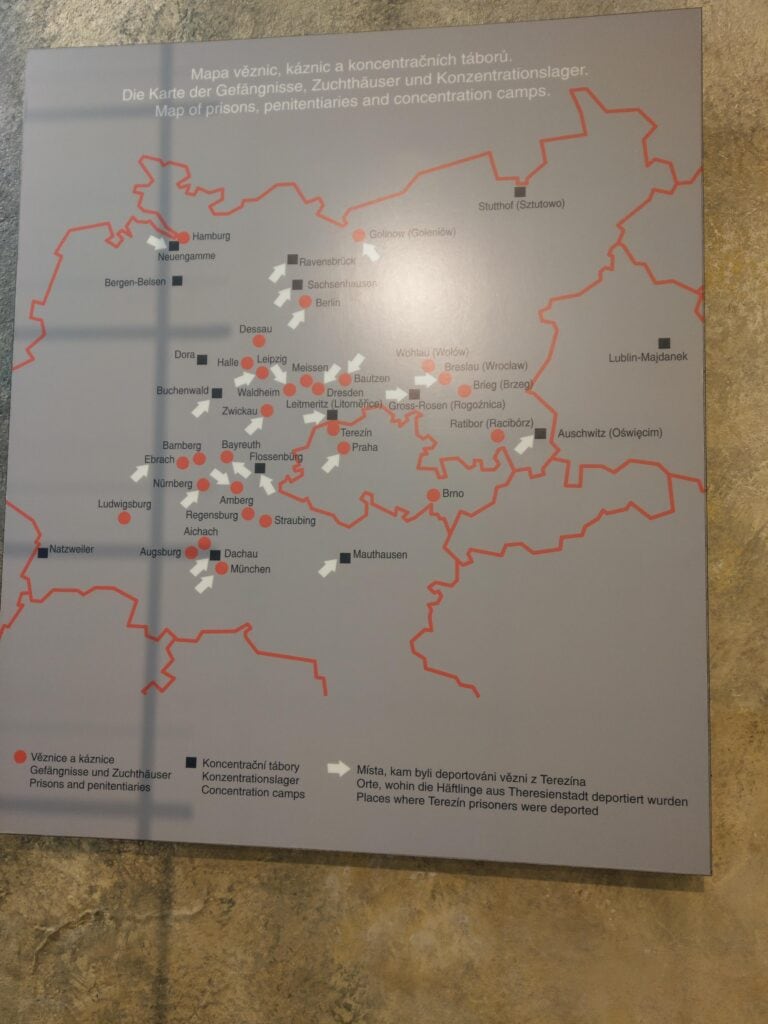

納粹當局在布拉格近郊的特雷辛(Terezín),這個於奧匈帝國時期的要塞城鎮,成立了一個中轉性質的集中營,這裡是許多被遣送的猶太人的中轉之地,他們的下一站或許就是波蘭的奧許維茲或特雷布林卡。克里瑪一家在1941年年底收到前往特雷辛集中營的通知,他們必須在短時間內適應這種壓抑、受監視的環境,陸續有些人被選出、再次遷移,集中營的臨時學校成立幾週後,也因為大批遷移而解散。集中營的人,生存中被死亡包圍,且分離無可避免。(特雷辛集中營導覽行程資訊)

對於德國的占領,捷克斯洛伐克的人們持續採取各種形式的抵抗運動,甚至在1942年策劃刺殺當時的波希米亞和摩拉維亞保護國代理總督萊茵哈德.海德里希(Reinhard Heydrich),海德里希5月27日時在布拉格被刺殺,並於6月4日不治身亡,於是占領當局實施戒嚴,被認為與暗殺行動有關、距離布拉格近郊的利迪策(Lidice)和萊札奇(Ležáky)慘遭報復性的滅村,男性皆被槍決、女性和孩童被送往集中營。戰後,為悼念利迪策大屠殺受難及戰火下遭受苦難的兒童,6月1日被訂為國際兒童節。

納粹以屠殺、滅村的「不成比例」對應方式,是普利摩.李維(Primo Levi, 1919-1987)於《滅頂與生還(I sommersi e i salvati)》所言的「無用的暴力」,這是一種「有其目的,但往往使用了過多、與目的不成比例的暴力」。這種無用的暴力的唯一用途,在於「在死之前,受害者必須先被貶黜汙衊,好讓殺人者無須背負過重的罪惡感」。

夾在強權之間的波希米亞,面對加諸於己的暴力,只能靜待時機。

最後,以克里瑪的領悟作結:作為個人和集體,我們在這個世紀所經歷的不同尋常的經驗,可以使我們完全迷路。渴望從痛苦經歷中得出結論,這個渴望推動著我們,導致我們犯致命的錯誤,不是使我們靠近我們希望獲得的自由和正義的境界,而是把我們引向相反的方向。不同尋常的經驗本身不會打開通往智慧的路,只有當我們能夠隔著一個距離來判斷我們的經驗時,我們才能獲得智慧。