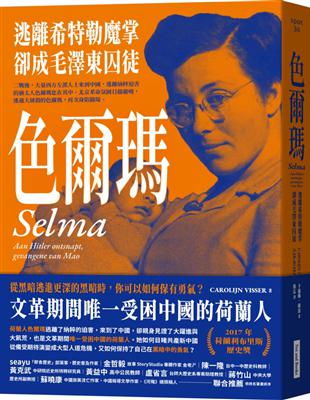

從二戰荷蘭到紅色中國:色爾瑪的人生故事

這是關於色爾瑪(Selma Vos)的人生,還有她的家庭在時代洪流下的聚散流離。

卡羅琳.維瑟(Carolijn Visser)在2008年時,認識了色爾瑪的孩子:增義和何麗,他們不想要這段過往悄然消逝,希望有紀實作家寫出色爾瑪的故事,包括他們在大躍進、文化大革命時期的遭遇,於是維瑟透過色爾瑪家族回憶、書信,無數相關人士的訪談,重塑了色爾瑪的人生故事:《色爾瑪:逃離希特勒魔掌,卻成毛澤東囚徒(Selma: aan Hitler ontsnapt, gevangene van Mao)》。

書籍資訊及購買連結:博客來 / 讀冊 / 樂天Kobo電子書

納粹占領下的荷蘭猶太人

色爾瑪是猶太人,出生在1921年,成長在1930-40年代的荷蘭,這樣的背景或許可以讓人預見她的遭遇。

是的,當納粹德國占領荷蘭,荷蘭猶太人的生活變得不一樣了,先是沒收房屋、財產,大人會失去原有的工作、小孩不能再去上學。接下來是納粹德國開始追捕荷蘭猶太人,有些人被送進集中營,有些人像安妮.法蘭克一樣,試圖躲藏度日。

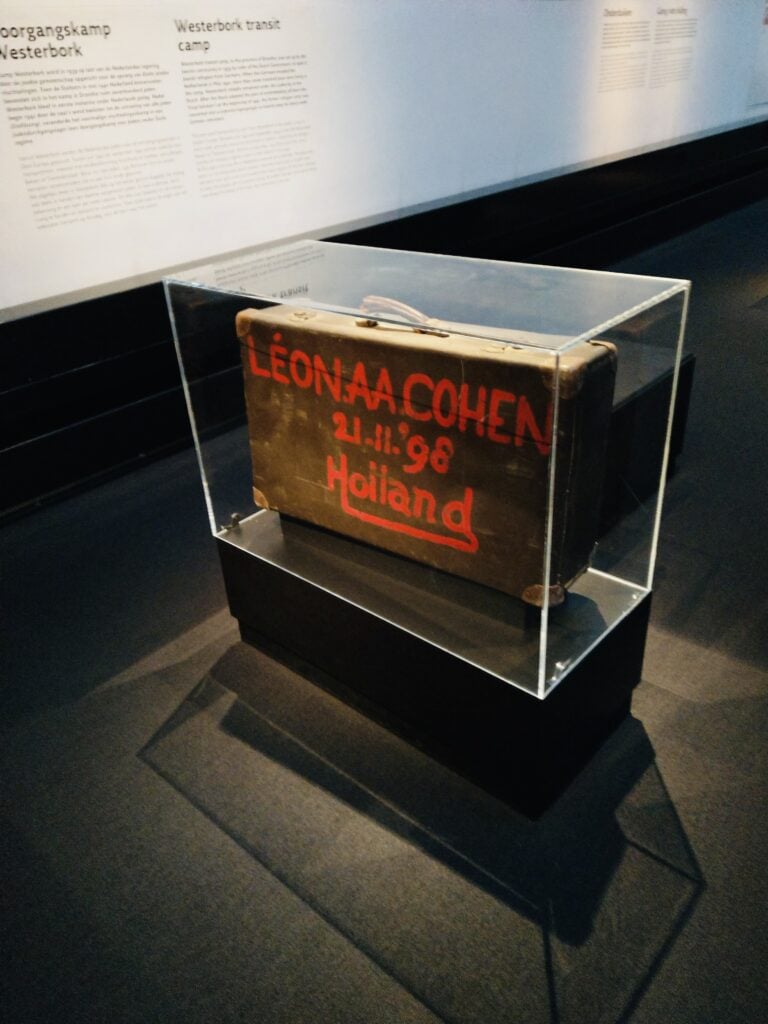

1943年5月,色爾瑪和父母一起被逮捕了,他們被送上火車,當火車啟動時,因為有扇門還開著,色爾瑪和父親佛斯決定跳車,但是母親赫麗葉不敢,她後來被送到Westerbock中轉營,最後在集中營失去性命。

色爾瑪和父親輾轉躲藏在朋友家、親戚家,其中有些人與反抗聯盟有聯繫,因此父女在戰爭最後一年拿到假證件,可以過著比較正常的生活,而不是在各處躲躲藏藏。

她沒有向孩子說過納粹德國占領下的日子,不過恐怖似乎未曾遠去,「那可怕歲月對她影響太深,一點意外聲響也會讓她難受。有時孩子們敲門聲太大,或著在院裡玩耍腳步聲太重,她會突然聲很大的氣,甚至可能動手責打」。

劍橋、香港、北京:新中國的呼喚

二戰結束之後,色爾瑪念了一年阿姆斯特丹大學,後來選擇前往劍橋留學。

在劍橋,她和中國留學生曹日昌相遇,他大了她十歲,畢業於清華大學心理學系,抗戰期間任教於西南聯大,考取了庚款赴英留學資格,不過直到戰爭結束的1945年11月才前往英國留學,也是在劍橋時被招募加入中國共產黨。

顯然他們對彼此一見鍾情,沒有多久就決定攜手共度人生,相識的那一年年末他們一起前往荷蘭,也就是在幾日後的1947年12月2日,他們結婚了。

只是依當時的荷蘭法律,她和外籍人士結婚後,便喪失了荷蘭國籍。

婚後他們回到劍橋,曹日昌完成了他的博士論文,獲得一份香港的教職,黨也交付了一項在港的任務:以黨之名邀請全球華人科學家返國效力,所以他先前往香港,色爾瑪則先留在劍橋待產。

產後的色爾瑪,先帶新生兒增義回荷蘭探望父親一家,後來便在1949年2月4日啟程前往香港。全家重聚,新中國成立後,曹日昌負責接待來港的知識份子,居間接洽北京的學術機構。

在女兒何麗出生後,他們決定舉家前往北京,雖然佛斯先生並不希望女兒前往封閉且貧窮的中國,但色爾瑪覺得中國已經不是過往的封建中國,解放點燃了對未來願景的想像。

曹日昌任職於中國科學院,先後擔任科學院計畫局副局長、辦公廳副主任、聯絡局副局長,也負責創建心理學研究所、籌建中國心理學會。事實上,他的學術成就驚人,是中國心理學的奠基人。

曹日昌的職務彰顯了他的重要地位,他的辦公室就在中南海對面,家人都可以近距離觀看十一國慶活動表演;宿舍也是現代化的配備,家中還有吸塵器、音響等,在色爾瑪巧手布置下,非常有荷蘭的味道;家中鋼琴和原產劍橋的收音機,還有周末的音樂會,是色爾瑪讀物有限外的精神糧食。

色爾瑪在1955年成為了中國籍的吳秀明,只是受限於官方規定,和外國人接觸的人都要向上報告,她其實也不方便隨意拜訪鄰居。不過她結交了許多在北京的外籍人士。

大躍進到文革的北京生活

1958-1962年是大躍進運動,資源集體化、人民進入公社參加各種建設,以求工業生產大幅增加,以促成農業和工業的轉型,只是僅追求指標的結果,大幅破壞農、工、商業,無數生命在這場運動中因為飢餓、過勞、受虐而消逝。

1950年末期顯然飢荒已現,北京也開始買不太到菜了,不過生活也大致如常,雖然炊具鍋爐等需上繳,宿舍大院設了公共食堂;原本色爾瑪可以去外國人專賣店購物,後來這個特權也沒有了,只有糧食配給。色爾瑪寫給父親的家書,也許因為審查所以沒有提太多國內的情況,不過她希望父親寄來的多樣生活日用品,也讓佛斯擔心中國的情況。

1962年情況漸漸好轉,色爾瑪其實一直都想回荷蘭探親,只是不太可能獲得出國許可,所以她邀佛斯前來中國。1963年7月,佛斯真的來北京了!

他們一起參觀了北京許多風景名勝,還去北戴河別墅渡假,不過佛斯總覺得中國處處受限,凡事要先徵求許可,他「總覺得背後有目光,那感覺彷彿回到二戰期間」,所以他的中國行只有七週,而不是原本規畫的三個月。

色爾瑪還是很想回荷蘭,於是以醫囑返鄉調理和曹日昌動用關係,色爾瑪總算在1966年拿到護照和出國許可,順利於四月返荷蘭探親,與佛斯再婚的家庭渡過愉快的日子。他們都在戰爭中失去另一半。

便是在這個時候,另一場運動已經在中國開始了,這次是文化大革命。

毛澤東為了鞏固自己的地位,一場動員群眾、鼓勵人民一起清算所有資產階級分子的運動爆發了,這些階級敵人、有資產階級意識形態的人滲入了社會各處,需要糾舉他們,國家才不會被他們帶往資本主義之路。年輕、激進的學生被賦予特權,他們成了紅衛兵。

初期的大字報戰爭,很快就演變出暴力形式:剃髮、戴高帽和各種折磨人的東西、毆打。

1966年8月初,北京師範大學附屬女子中學校長卞仲耘(1916-1966)是首位被批鬥、凌虐而死亡的教育工作者,二週後毛澤東在天安門廣場接見紅衛兵,北師大女附中紅衛兵主導者之一的宋彬彬(1947-2024)獲得毛的殊榮,她能為毛別上紅衛兵袖章,毛還問了她名字的意義,她說是文質彬彬,毛說「要武嘛!」宋要武成為了60年代知名的人物(後期失勢後受盛名之累,於1980年代和先生移民美國,2014年為文革所為道歉,不過卞仲耘的先生並未接受)。

血紅的八月,暴力瀰漫在北京,受害者的血淚無人聞問。

學校沒有課上、科學院有留學背景的人紛紛被攻擊,某一天曹家也被抄家了,紅衛兵要尋找曹日昌家生活腐敗的證據,而這些人其實都是心理所的員工,都是增義認識的熟面孔,只是現在成為了紅衛兵。

曹日昌給色爾瑪的家書沒有明說這些情況。色爾瑪趁著在歐洲期間重新申請荷蘭護照,不過荷蘭的中國使館因為那幾月被包圍,她無法申請中國簽證,在歐洲待了五個月後,看著媒體報導中國的情況,心繫家人的她仍選擇回到北京,以中國護照入境。

色爾瑪回到被抄過的家,「我們每天都生活在全然的不確定裡」。曹日昌的留學背景、荷蘭妻子,讓被打為反動學術權威,曹在心理所被指派清潔工作、製作煤球、被批鬥,夫妻的銀行帳戶被凍結。1966年的十一國慶,曹日昌返國以來首次沒受邀觀禮。

1967年,所有的特權早已不再,色爾瑪也想若曹日昌並定罪、孩子下鄉,她應該設法離婚、離開中國。不過,日子還是這麼過著,色爾瑪仍與荷蘭的家人書信往來。

聚散流離:噩耗、下鄉和返京

1968年3月23日,色爾瑪給父親寄出最後一封信。然後某一晚,曹日昌沒回家、色爾瑪突然被請到所裡,然後再來了一群人翻天覆地的抄家。增義和何麗被要求為父母收拾換洗衣物和盥洗用品,顯然他們被逮捕監禁了。

何麗即將下鄉至內蒙,他們獲准探視父母,增義看出曹日昌已心死,為建所付出的十六年辛勞看來都是徒勞;最後一次看到色爾瑪時,她的狀況並不是很好,眼神空洞也不言不語。只有紅衛兵知道她遭遇了什麼。

二週後便傳來色爾瑪的死訊,但是她的選擇被指控為逃避懲罰;曹日昌拒絕在增義面前向紅衛兵妥協,他們要他指控死去的妻子是叛徒。

一個月後,曹日昌因為肝癌擴散,無法治療而獲准回家,沒有多久就離世了。

處理完曹日昌的後事,何麗返回內蒙。增義申請前往父親的家鄉,至少親戚能互相照應,而上面的意思是無論如何他都不應該留在北京,他沒有北京戶口了。

曹日昌靠教育翻轉人生,他出生於貧窮的農村,哥哥們給予經濟援助供他讀書,他發憤讀書考取北京的學校、完成碩士學位,後來考取庚款留學;至此角色對調,他成了家族經濟援助者,也給予來訪北京的親戚不少幫助。

這是成功翻轉人生的故事,只是他的孩子遇上了文革,教育停擺,須下鄉勞動。

文革之後:去國不懷鄉

佛斯先生和色爾瑪失聯後一直很擔心,多次聯繫外交部確認色爾瑪的下落,直到色爾瑪過世二年後,荷蘭外交部終於通知佛斯關於色爾瑪的死訊,因為色爾瑪具中國籍,他也拿不到死亡證明;他也知道了女婿已病故,他想要知道外孫的情況。

尼克森訪中那年,狀況好轉了,科學院有些人復職,增義可以試著申請回北京,終於在下鄉四年多後,增義在1974年1月收到轉回北京的通知。

兄妹都可以恢復北京戶口,父母的帳戶也終於解凍。雖然科學院給他們安排宿舍,但是沒有父母說情,他們只好為自己申請工作,增義到化學所擔任機械修理工、何麗是院屬計量儀器廠的刻字工。

他們終於能回信給佛斯先生,讓荷蘭的長輩知道他們還活著,曹家舊識覺得兄妹兩人應該離開中國。

1976年9月9日下午,毛澤東的死訊被廣播出來,四人幫被捕受審,文革終於結束了。之後心理所通知曹日昌可安葬於八寶山革命公墓,儀式過後兄妹生活依舊,他們知道繼續留在中國也不可能有什麼發展,他們想要前往荷蘭。

文革期間若有海外關係會是大麻煩,文革後海外關係卻是能幫助人生開啟新篇章。許多像增義何麗這樣中外背景的人都設法離開,他們透過到歐洲的友人聯繫佛斯,表達他們想要前往荷蘭依親,需要荷蘭家人給予協助。

經過一些行政程序,他們終於如願成行,雖然在他們出發的當天,佛斯先生過世了,沒能見到久別的孫輩。

雖然書中沒有提到兄妹後續的生活,不過因為有這本書的出版,相信他們帶著父母給予的關愛,不畏任何艱難險阻,而荷蘭三位舅舅應也不吝給予協助,讓他們在荷蘭開展新生活。

小結:巨變中國的見證者

據馮客(Frank Dikötter, 1961-)的《文化大革命:人民的歷史1962-1976(The Cultural Revolution: A People’S History 1962-1976)》,文革讓某些人發達了、某些些毀了一生、某些人撐過磨難勉強度日,不過聚焦於這數十億的人民,就會發現他們對應文革的行為,反而「埋葬了毛澤東主義」,因為「他們沒有打擊殘存的資產階級文化,而是推翻計畫經濟,使黨的意識形態空洞化」。

這是中國經歷的巨變,也讓許多家庭遭遇劇變。

馮客也提到文革時期被廣泛私下傳閱的譯本之一便是威廉.夏伊勒的《第三帝國興亡史》,「因為其中好些內容都與文革如出一轍」,色爾瑪活過了納粹德國,懷抱期待在千里之外展開新生,沒想到又是一場浩劫迎面而來。

這是色爾瑪的人生、是她家庭的故事,更是那一代人真實的經歷。