不安社會:留台港人的十年觀感

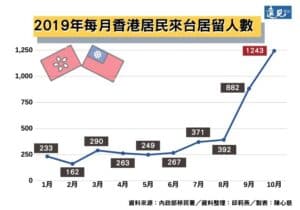

過去十年,台灣成為不少香港人的第二個家。從學生到專業人士,甚至是創業者,港人逐漸融入台灣社會,在這片土地上建立新生活。然而,這段經歷並非全然順遂。在政治變遷、文化碰撞、身份認同與生活現實的夾縫中,台灣社會的不安感也成為港人觀察的重要現象。

初來乍到:文化適應與社會期待

許多港人選擇來台灣求學,無論是因為台灣的學術自由,還是相對友善的移居政策,這裡似乎提供了一種喘息的可能。初來時,台灣社會的友善與熱情確實令人感到舒適,然而,文化差異與語言習慣的不同,也讓許多港人經歷了適應期。

「港式普通話」成為許多初來台灣的香港學生最先面對的挑戰之一。雖然台灣人普遍能夠理解,但口音仍可能造成隔閡,甚至在某些情境下帶來刻板印象。此外,台灣社會講求「人情味」與間接溝通方式,這與香港的高效直接文化有所不同,導致部分港人在求學或求職時感到困惑。

政論泛濫與宮廟遍地:台灣社會的不安現象

在台灣生活一段時間後,不少港人會發現,政論節目在台灣是不可或缺的生活元素。無論是新聞媒體還是網路討論,政治議題幾乎無處不在,甚至成為許多人日常談論的話題,不止反映了台灣人對政治的熱誠,更反映了台灣社會對自身前途的擔憂,是藍是綠,是統是獨,成為台灣人族群分離的核心因素。

另一方面,台灣的宮廟文化極為盛行,寺廟數量甚至多過便利商店。這或許反映出台灣人對未來的不確定性,以及在面對中國威脅時的一種心理補償機制。許多人透過信仰尋找心靈上的安慰,期望在無法掌控的環境中獲得某種穩定感。

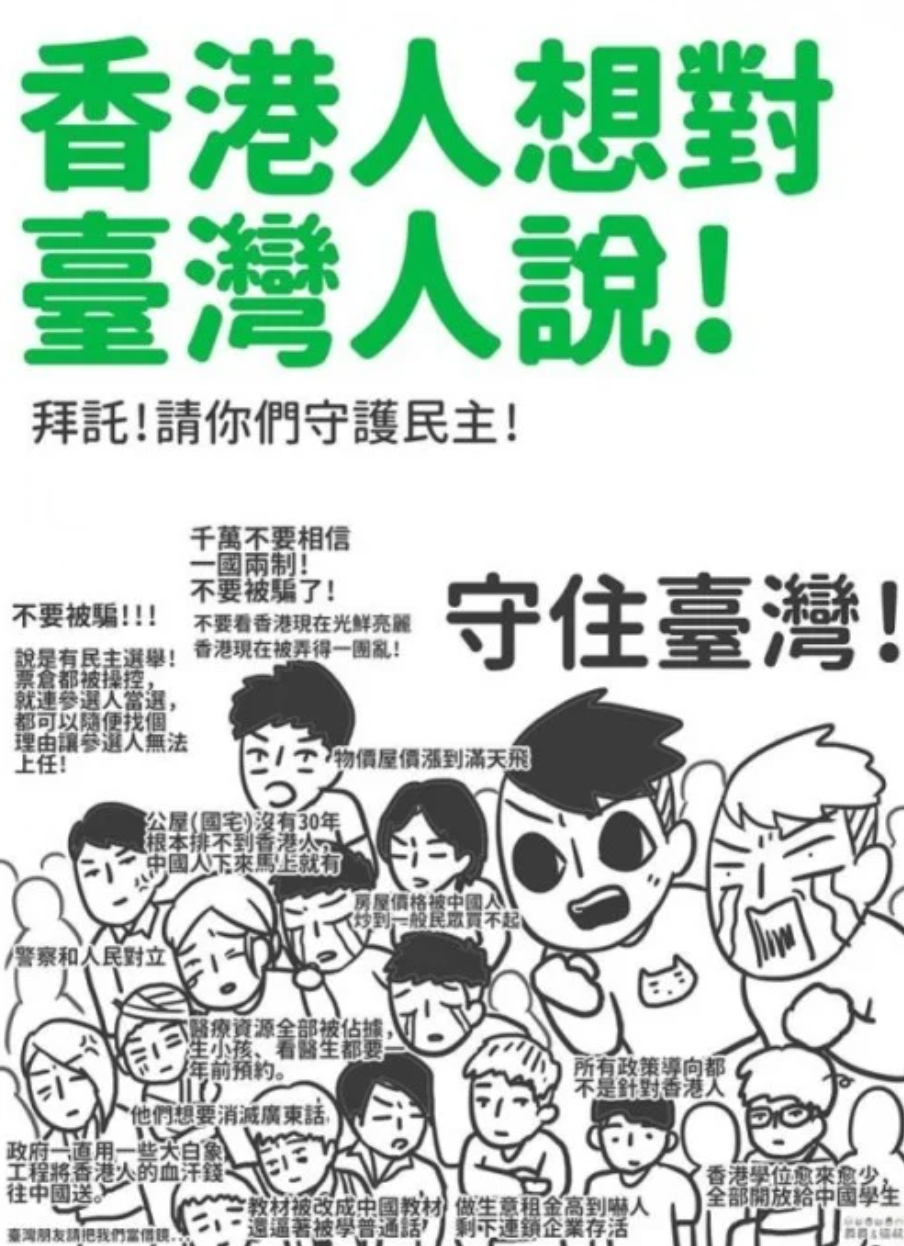

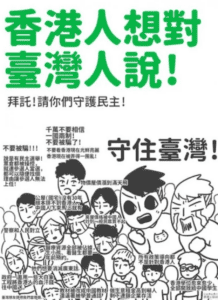

政治變遷與社會情緒

近年來,台灣政治局勢的變動、兩岸關係的變化,以及國際情勢的不穩定,使得整體社會氛圍充滿不確定性。這種變動不僅影響台灣人,也影響到港人在台的安全感。台灣社會對未來的焦慮與變化,也成為港人觀察中的重要特點。

例如,部分港人注意到台灣政府對移民政策的變動,這讓不少有意長期居留的外來者感到不確定。此外,國際政治格局的變遷,也影響著台灣人的心理狀態,使得許多社會議題的討論更為激烈,既有人視港人為單獨族群,也有人視港人為中國人——各種觀點和意識形態不斷碰撞,港人身份成集同情與恐懼於一身的標記。

職場挑戰與社會融合

在職場上,港人的適應與挑戰同樣值得關注。部分港人因其英語能力,而擁有較強的國際競爭力,但在台灣找工作時仍然會遇到門檻。例如,某些行業較傾向錄取本地人,或是因為市場規模較小,機會有限。此外,台灣的企業文化與中國、香港大不相同,而更貼近日本模式,這讓習慣西方資本主義,講求直來直往的港人遭遇看不見的高牆,難以融入台灣社會。

因此,創業則成為一個港人較為積極投入的領域。部分港人運用香港經驗,在台灣發展餐飲、媒體、設計、電商等領域,帶來新元素。然而,經營環境並非毫無挑戰,如前所述,台灣市場的消費習慣與行銷方式與香港不同,文化和忌諱也大相逕庭,港人往往會在出乎意料處遭遇困境。

生活現實:想念與適應的平衡

無論如何,生活總是需要找到一個平衡點。許多港人逐漸適應台灣的生活節奏,享受台灣的自然環境、美食與較為悠閒的生活方式,但同時,也時常思念香港的步調、飲食與文化氛圍。

在這樣的矛盾之間,有些港人選擇回流香港,即便面對挑戰,也希望能回到自己熟悉的環境;但也有許多人仍選擇留在台灣,儘管不安,卻仍相信這裡能帶來更穩定的未來。

結語:在不安中前行

十年過去,台灣社會的不安感仍然存在,並且在政治、文化與經濟各方面體現出來。作為觀察者的香港人,對此感觸尤深。

「不安」或許成為了一種常態,但也代表著一種韌性。在不確定的時代,無論是台灣人還是港人,都在尋找自己的位置,努力在這片土地上找到屬於自己的故事。